Die Vordere Kreuzbandruptur ist eine der häufigsten Bandverletzungen des Kniegelenkes. Insbesondere junge und aktive Sportler und vor allem Sportlerinnen sind von dieser Verletzung häufig betroffen.Gerade diese jungen und aktiven Patienten können sehr häufig nicht mit einer konservativen Therapie des vorderen Kreuzbandes zufriedenstellend versorgt werden, da sie unter einer chronischen subjektiven Instabilität leiden, welche auch ein hohes Risiko für eine folgende Begleitverletzung darstellt.

Obwohl die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes insgesamt eine hohe Zufriedenheit bei den Patienten erzeugt, leidet trotz der intensiven Weiterentwicklung der Kreuzbandrekonstruktionstechniken unter besonderer Berücksichtigung der Anatomie des vorderen Kreuzbandes ein nicht unwesentlicher Anteil unter einer Rezidivinstabilität. Während die VKB-Rekonstruktionstechniken unter Berücksichtigung der Anatomie und Biomechanik des originären VKBs eine intensive Weiterentwicklung erfahren haben, wurde ein wichtiger Problembereich der Kreuzbandchirurgie in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht ausreichend beleuchtet:

- Warum sind Kniegelenke bei vollständiger VKB-Ruptur so unterschiedlich instabil?

- Warum ist insbesondere die Rotationsinstabilität im Falle einer VKB-Ruptur so unterschiedlich ausgeprägt in unterschiedlichen Kniegelenken, obwohl offensichtlich in allen Fällen das vordere Kreuzband vollständig gerissen ist?

- Warum kann eine vollständige VKB Ruptur von einem Patienten kompensiert werden und in einem anderen Fall trotz intensiver konservativer Maßnahme nicht ausgeglichen werden?

Um der Beantwortung dieser Fragen näher zu kommen, wurden in den letzten Jahren mit großem Engagement die synergistischen Einflüsse der Begleitverletzungen und begleitenden Umstände einer vorderen Kreuzbandruptur erforscht. Intensive biomechanische Grundlagenstudien konnten für die folgenden Strukturen des Kniegelenkes wichtige synergistisch stabilisierende Funktionen feststellen:

- Periphere Kapselbandstrukturen

- Integrität der Menisken

- Knöcherne Konfigurationen und Pathologien.

Periphere Kapselbandstrukturen haben wichtigen synergistischen Effekt auf Kniestabilität

Einen besonders wichtigen Impuls hat hierbei die Diskussion über die anterolateralen Kapselbandstrukturen geben: Die „ALL-Diskussion“. Trotz des weiterhin bestehenden Diskurses über die genaue Bezeichnung und die präzise Beschreibung des entscheidenden Faserverlaufes, hat die Diskussion das Bewusstsein geschärft, dass eine rotatorische Instabilität nur unzureichend durch eine zentral gelegene Bandstruktur, wie dem vorderen Kreuzband stabilisiert werden kann. Eine periphere Bandstruktur auf der anterolateralen Kniegelenksseite kann hingegen aufgrund der günstigeren Hebelgesetze eine Innenrotationsinstabilität sehr suffizient und biomechanisch günstig beeinflussen. Neben einer vermehrten Innenrotationsinstabilität kann jedoch als verstärkende Instabilitätsproblematik auch eine vermehrte Außenrotationsinstabilität bestehen, welche nach neuesten Erkenntnissen auf eine Verletzung des oberflächlichen Innenbandes zurückgeführt werden kann. Vor allem drittgradige distale MCL Rupturen stellen ein erhöhtes Risiko für die Entstehung einer chronischen medialen Begleitinstabilität dar, so dass diese eher einer primär operativen Versorgung zugeführt werden sollten (Abb. 1 + 2). Chronische Innenbandinstabilitäten stellen einen wichtigen Anteil der chronische VKB-Instabilitäten dar.

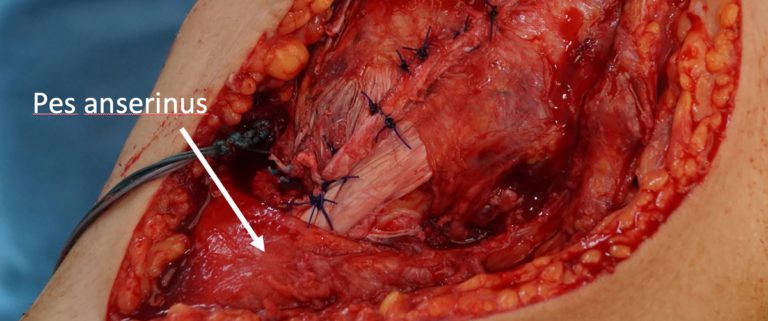

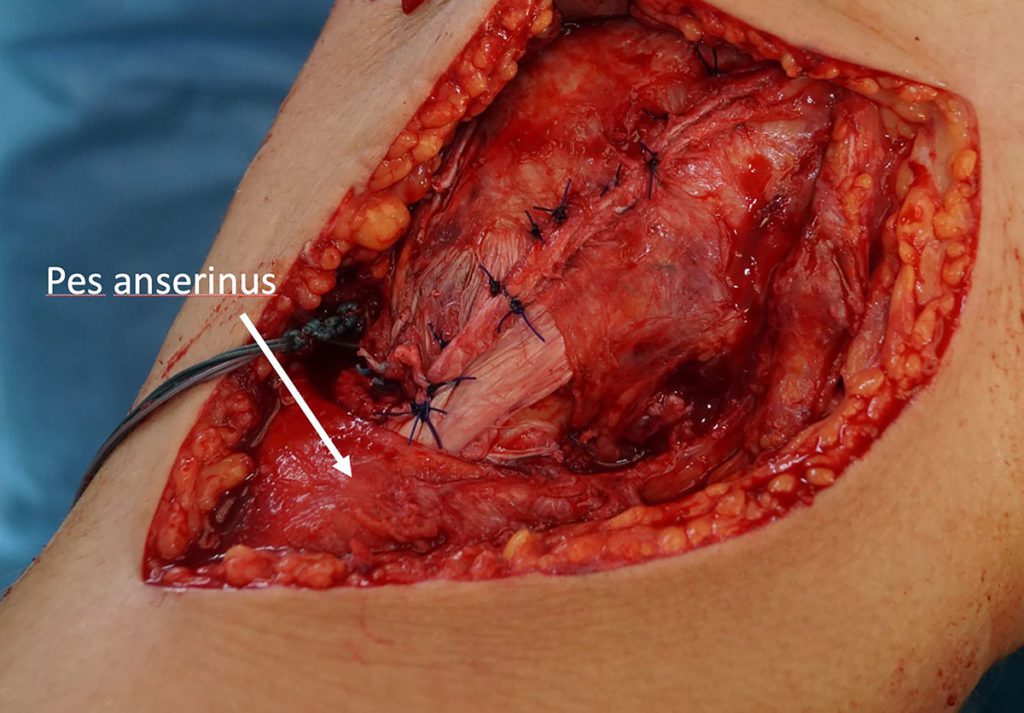

Abb. 1 MRT Aufnahme einer „Stener like lesion“ des oberflächlichen medialen Kollateralbandes, welches mit seinen distalen Anteilen über den Pes anserinus gerutscht ist und somit keine realistische Chance der Einheilung in anatomischer Stellung hat.

Abb. 2 Refixation einer „Stener like lesion“ durch Ankerrefixation im Insertionsbereich mit anatomischen Verlauf unterhalb des Pes anserinus.

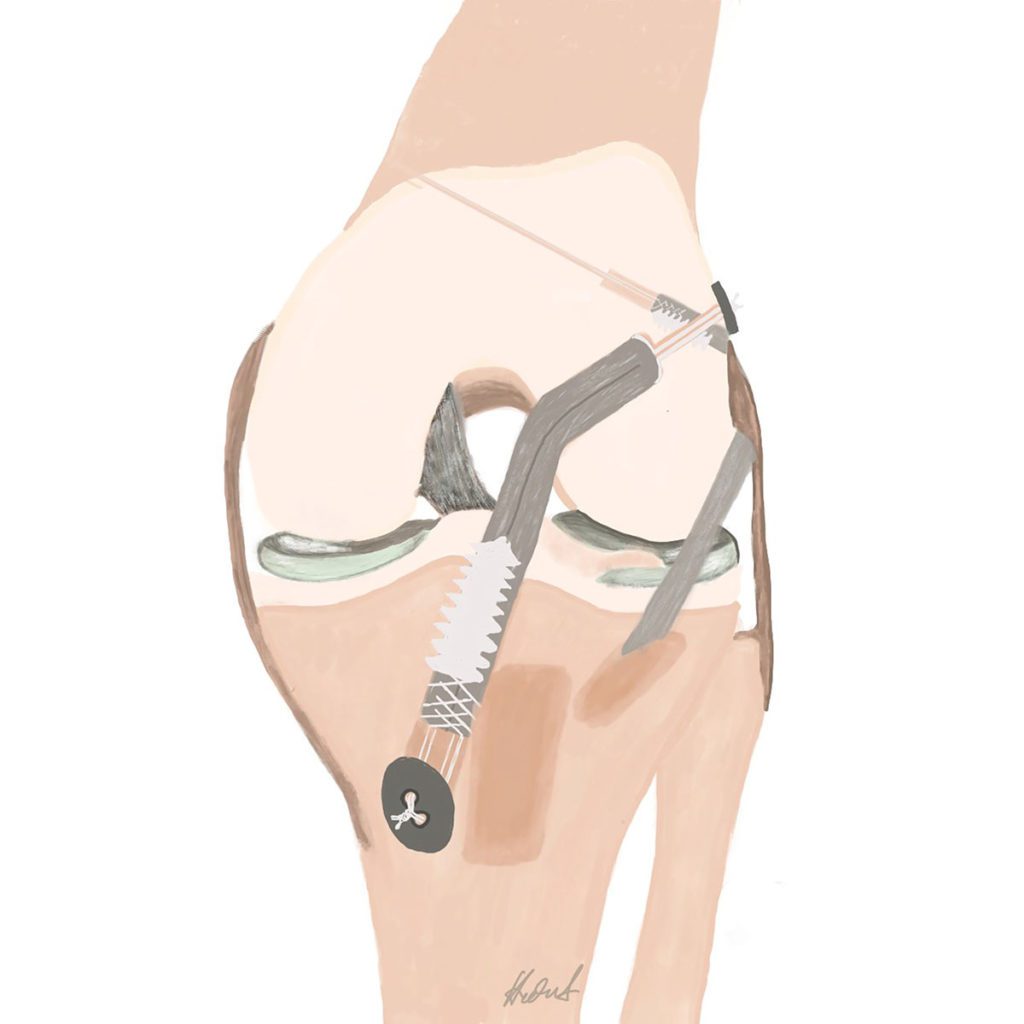

Somit können begleitende Bandverletzungen der anterolateralen und anteromedialen Kapselbandstrukturen Ursache einer hochgradigen Rotationsinstabilität nach VKB Ruptur sein, welche durch eine isolierte VKB Rekonstruktion nur unzureichend wiederhergestellt werden kann. Im Falle einer solchen konsekutiven peripheren Bandinstabilität sollte neben der zentralen Bandrekonstruktion des VKB eine Adressierung der Peripherie erfolgen. Aktuelle Studien konnten zeigen, dass durch eine ALL Rekonstruktion oder extraartikuläre Tenodese modifiziert nach Lemaire eine suffiziente Reduktion der Innenrotationsinstabilität erreicht werden kann (Abb. 3). Bezüglich der medialen Bandstrukturen gibt es derzeit noch keine ausreichenden Daten und auch die Rekonstruktionstechniken entsprechen noch nicht dem hohen Anspruch einer anatomischen Rekonstruktion.

Menisken haben wichtigen synergistischen Einfluss auf Kniestabilität

Neben den peripheren Bandstrukturen können jedoch auch zentral im Kniegelenk gelegene Strukturen zusätzlichen Einfluss auf eine Rotationsinstabilität des Kniegelenkes nehmen. Hier nimmt der Meniskus neben seiner Pufferfunktion und seinem Gelenkkongruenz vergrößernden Einfluss einen zusätzlichen wichtigen Einfluss auf die Rotations- und Translationsstabilität des Kniegelenkes. Der Meniskus wirkt hier wie ein Stopperkeil gegen die translationale Bewegung des Femurkondylus im Verhältnis zum Tibiaplateau (Abb. 4a + b). Somit stellt die Integrität der Meniskushinterhörner eine wichtige Voraussetzung für die Kniestabilität im Synergismus mit dem vorderen Kreuzband dar. Eine häufige Begleitverletzung der vorderen Kreuzbandruptur mit bis zu 20 % Co-Inzidenz ist die Verletzung der Außenmeniskus-Hinterhorn-Wurzel („lateral root tear“). Trotz Erhalt der meniskofemoralen Bänder führt diese Verletzung bereits zu einer erhöhten rotatorischen Instabilität des Kniegelenkes in Kombination mit einer vorderen Kreuzbandruptur (Abb. 5). Diese erhöhte rotatorische Instabilität zeigt sich typischerweise in einem zwei- bis dreifach positiven Pivot-Shift Test. Eine Refixation der Meniskuswurzel führt sowohl in biomechanischen Experimenten als auch in klinischen Untersuchungen zu einer Restabilisierung des Kniegelenkes und muss somit als dringend indiziert angesehen werden. Ebenfalls Einfluss auf die Stabilität des Kniegelenkes haben die sogenannten Rampenläsion des Innenmeniskus-Hinterhorns. Eine biomechanische Arbeit konnte eine vermehrte translationale und außenrotatorische Instabilität in Kombination mit einer VKB Ruptur feststellen. Ein Blick in die posteromediale Gelenkecke durch den Gilchrist-View unterhalb des hinteren Kreuzbandes sollte somit zum Standard der diagnostischen Arthroskopie im Falle einer vorderen Kreuzbandruptur gehören (Abb. 6). Eine Rampenläsion des Innenmeniskus kann entweder direkt über ein posteromediales Portal oder indirekt mittels eines „all-inside-Instrumentarium“ refixiert werden.

Abb. 4a Schematische Darstellung der Keilfunktion des Meniskushinterhorns zur Stabilisisierung des Femurkondylus am Beispiel eines Reifenkeils.

Abb. 4b Sagittale MRT Aufnahme mit Darstellung des keilförmigen Meniskushinterhorns (gelb umrandet). Diese Funktion kann der Meniskus nur bei intaktem Hintehorn und bei regelhafter Integration der posterioren Wurzel erfüllen.

Knöcherne Defekte oder Konfigurationen haben wichtigen Einfluss auf die ligamentäre

Stabilität des Kniegelenkes

Zuletzt konnte ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die Stabilität des Kniegelenkes analysiert werden. So stellt die knöcherne Architektur insbesondere des Tibiaplateaus eine wichtige Grundlage für die Stabilität des Kniegelenkes dar. Kürzlich konnten wir mit unserer Arbeitsgruppe zeigen, dass eine posterolaterale Impressionsfraktur des Tibiaplateaus, welche als Begleitverletzung der vorderen Kreuzbandruptur in unterschiedlicher Ausprägung auftreten kann, zu einer vermehrten anterolateralen Rotationsinstabilität des Kniegelenkes mit hochgradigem Pivot-Shift führen kann (Abb. 7a). Dieser Mechanismus ist vergleichbar mit der knöchernen „Bankart Verletzung“ des Schultergelenkes, da aufgrund des fehlenden knöchernen Fundamentes der stabilisierende Effekt des lateral Meniskus-Hinterhorns verloren geht (Abb. 7b). Auch diese Verletzung sollten, sobald der Meniskus mehr als 50 % seines knöchernen Fundamentes verliert, entsprechend adressiert werden, um eine ausreichende Stabilisierung des Kniegelenkes zu erreichen. Weiterhin konnte für einen deutlich erhöhten tibialen Slope von >12° ein wichtiger destabilisierender Einfluss beim Vorliegen einer VKB Ruptur nachgewiesen werden. Dies kann ein sehr wichtiger Faktor im Falle einer Rezidivinstabilität sein und sollte somit Beachtung finden und bei Bedarf ebenfalls adressiert werden.

Abb. 7a Posterolaterale Impressionsfraktur des Tibiaplateaus von mehr als 50 % der Meniskusunterfläche.

Abb. 7b Arthroskopische Sicht auf den Außenmeniskus, welcher ohne tibiale Abstützung in der Luft hängt aufgrund der dislozierten Impressionsfraktur. Somit kann er seine Stabilisierende Wirkung auf die Femurkondyle nicht erfüllen (Keilwirkung).

Zusammenfassung synergistischer Stabilisatoren des VKB

Synergistische Destabilisierung der Innenrotation:

- Verletzung der anterolateralen Kapselbandstrukturen (ALL, Kaplan-Fasern)

- Außenmeniskushinterhorn-Resektion

- Außenmeniskuswurzelverletzungen (auch bei Integrität der meniskofemoralen Bänder), Typ 2 Läsionen

- Dislozierte posterolaterale Tibiaplateauimpressionsfrakturen („Bankart-Knie“)

Synergistische Destabilisierung der Außenrotation des Kniegelenkes:

- Verletzung oder insuffiziente Einheilung der medialen Seitenbandstrukturen (insbesondere des oberflächliche Innenbandes)

- Substanzverlust des Innenmeniskushinterhorns oder Innenmeniskusresektion

- Innenmeniskusrampenläsionen

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass offensichtlich insbesondere die Begleitverletzungen des vorderen Kreuzbandes den Unterschied in der Ausprägung der Instabilität ausmachen. Es haben sich viele synergistische Effekte von Begleitverletzung wie Meniskusrissen, peripheren Kapselbandverletzungen (medial und lateral) und knöchernen Pathologien nachweisen lassen. Ziel muss es somit für eine differenzierte vordere Kreuzbandchirurgie sein, die wichtigen Begleitpathologien zu erkennen und bei Bedarf auch zu adressieren. Dies stellt jedoch einen hohen Anspruch an die differenzierte klinische Untersuchung des verletzten Kniegelenkes, da insbesondere rotatorische Instabilitäten nicht instrumentell messbar sind und auch die MRT Aufnahmen nicht ausreichende Informationen liefern. Werden diese Begleitpathologien jedoch richtig erkannt und behandelt, sind vor allem hochgradig instabile VKB Verletzungen ebenfalls erfolgreich therapierbar und das Risiko einer Rezidivinstabilität minimierbar. Der Schlüssel zur suffizienten Therapie einer vorderen Kreuzbandruptur ist eine hochdifferenzierte Analyse der Begleitverletzungen und die entsprechende Adressierung dieser Probleme.

Autoren

ist Facharzt für Orthopädie/ Unfallchirurgie und spezielle Unfallchirurgie und seit Januar 2019 in der OCM Klinik in München tätig (seit 2021 als Leitender Arzt und Gesellschafter). Seit 2016 ist er Vorstandsmitglied der Deutschen Kniegesellschaft. Außerdem ist Professor Herbort wiss. Beirat der sportärztezeitung.

ist Facharzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie und als Mitbegründer am Gelenkpunkt – Sport und Gelenkchirurgie Innsbruck tätig und leitet die Research Unit für Sportmedizin des Bewegungsapparates und Verletzungsprävention, an der Privatuniversität UMIT, Hall. Er war von 2002–2011 Vorstandsmitglied und zwei Jahre Präsident der AGA. Prof. Fink ist außerdem wiss. Beirat der sportärztezeitung.