Die Sportlerhernie, Sportlerleiste oder weiche Leiste, ist bei Leistenbeschwerden von Sportlern eine wichtige Differentialdiagnose. Schon die unterschiedlichen Bezeichnungen wie Pubalgie, weiche Leiste weisen auf ein diagnostisches Dilemma bei der Aufklärung des akuten und chronischen Leistenschmerzes hin. Es gibt unterschiedliche Auffassungen zur Pathophysiologie und Diagnostik, die Auswirkungen auf die Behandlung, z. B. konservativ oder operativ, Operation offen oder laparoskopisch, haben.

Die Prävalenz der Sportlerhernie – Defekt der Bauchwand ohne einen Bruchsack – kann bei Sportlern mit chronischem Schmerz bis zu 80 % betragen [1, 2]. Sportverletzungen der Leiste werden zwar seltener als Verletzungen der unteren Extremität diagnostiziert, die Folgen der Sportlerhernie (z. B. Schonhaltung mit Veränderungen an Hüfte und Wirbelsäule, Ausfall bei Wettkämpfen) werden unterschätzt [3]. Die Inzidenz nicht diagnostizierter Sportlerhernien, nachdem alle chirurgischen und orthopädischen Ursachen eliminiert worden sind, beträgt bis zu 85 % [4 – 8]. Leistenschmerz ist in 5 % die Ursache für Vorstellung in einer Klinikambulanz und ursächlich für längere Wettkampfpause [9, 10].

Ursachen

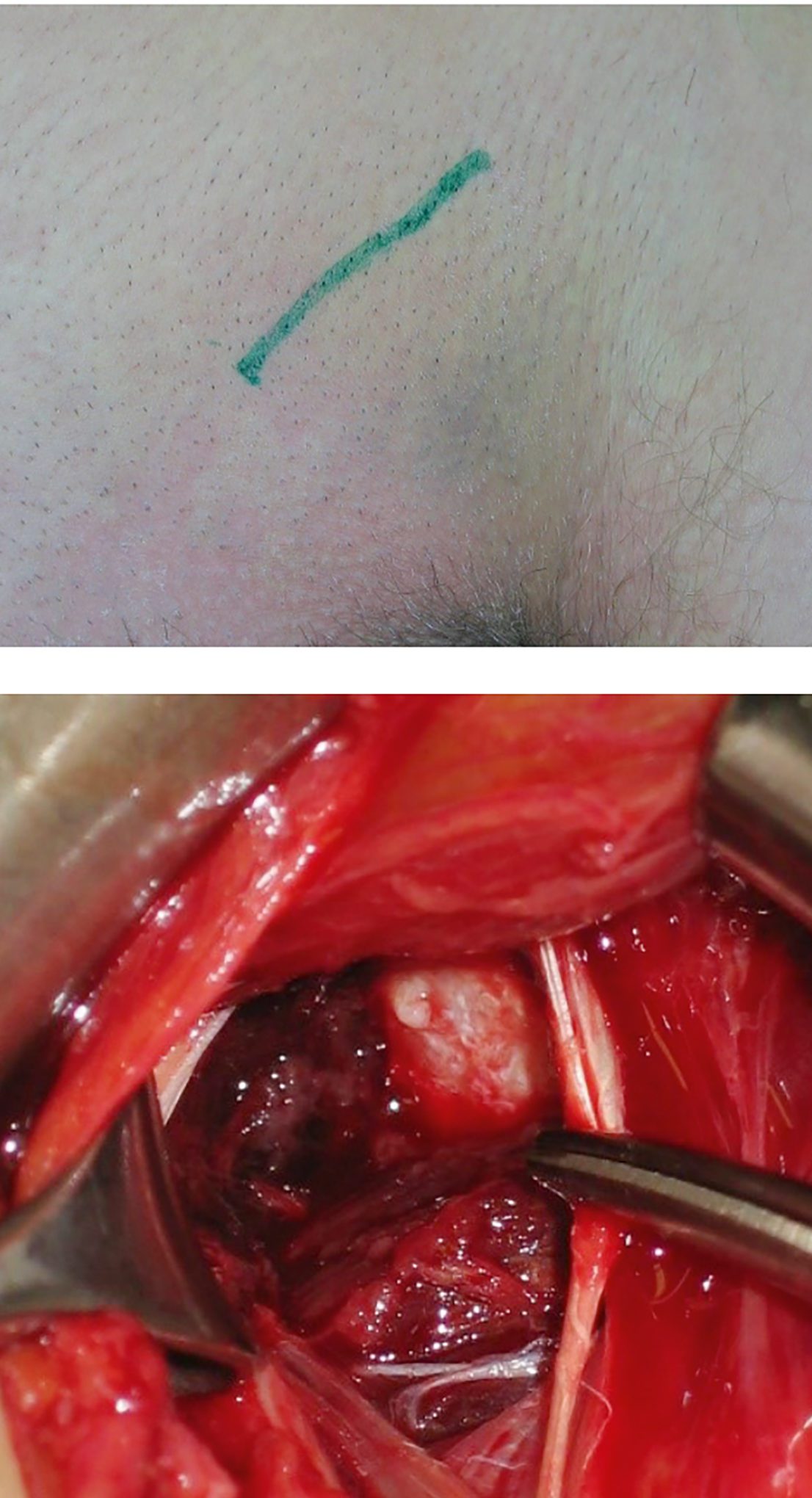

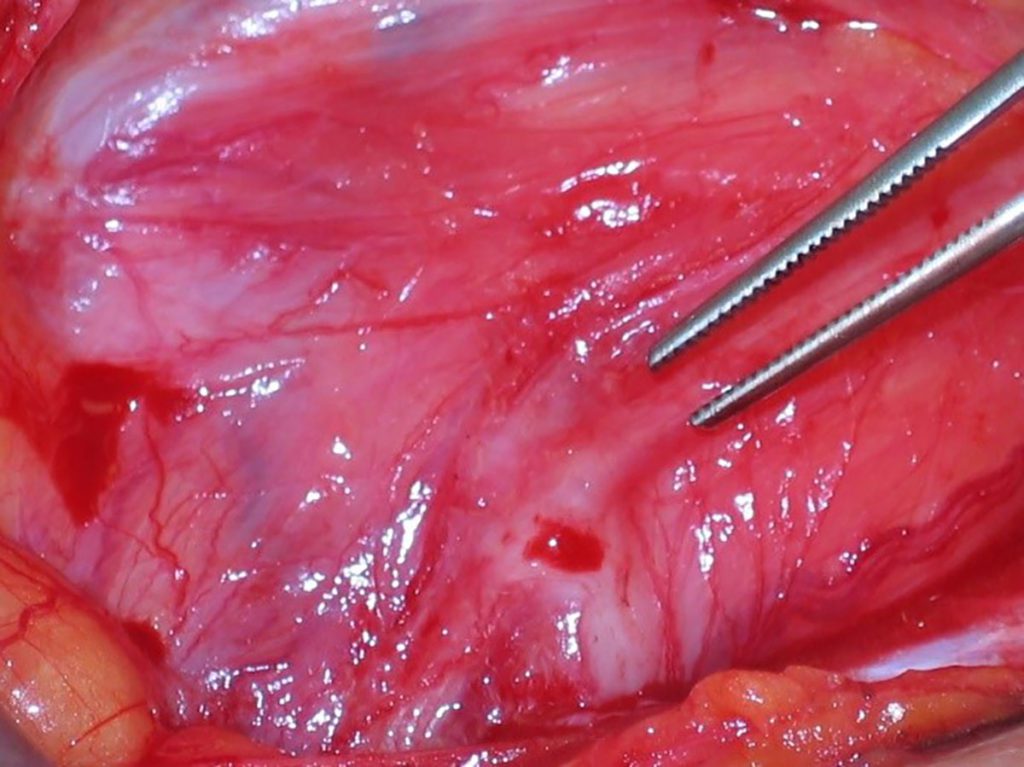

Ursächlich für die Entstehung einer Sportlerhernie sind häufig Drehbewegungen bei rascher Bewegung, wie sie bei Eishockey, Fußball, Tennis und Hockey ausgeführt werden [11]. Falsches Training der Beinmuskulatur und Vernachlässigung der Muskulatur der Bauchdecke kann zu einer Beckenimbalance führen. Dabei können Kontrakturen der Hüftbeuger und/oder Adduktoren ursächlich für verringerte Fähigkeit zu Hüftextension sein [12]. Die Bezeichnung Athletische Pubalgie für Schmerzen im Leistenbereich, weil man keine Hernie sieht, kann irreführend sein [13, 14]. Ein Überlastungssyndrom wird als Ursache angegeben. Hüft Abduktion, Adduktion und Flexion/Extension mit der Bewegung im Becken sorgen für Scherkräfte über die Symphyse hinweg mit Stress für die Leistenmuskulatur Muskelfasern und Faszien. Die Scherkräfte wirken auf das Becken bei Zug auf die Adduktoren. Folge ist Zug und Riss der Fascia transversalis und der Internus/Transversuas-Arkade oder „conjoined tendon“. Damit wird der Schmerzbefund erklärt [15]. Andere Ursachen sind ein veränderter Ansatz des M. rectus abdominis oder ein Ausriss der M obliquus internus am Tuberculum publicum [14, 16]. Wir haben häufig intraoperativ eine Ruptur der Externusaponeurose (Abb. 2) oder „Entrapment“ von Ästen des N ilioinguinalis und genitofemoralis als Ursache der Schmerzen festgestellt [18].

Diagnostik

Der heimtückische Beginn stellt das Hauptproblem der Diagnostik und Behandlung der Sportlerhernie dar. Nicht immer wird ein plötzlicher Riss mit Schmerz bei oder nach sportlicher Belastung, auf Niesen, Husten angegeben. Die Anamnese mit der Beschreibung typischer Schmerzbefunde ist zielführend. Bei der klinischen Untersuchung des Leistenkanals ist das Gewebe lokal empfindlich. Schmerz wird bei Adduktion gegen Widerstand oder Druckschmerz Tuberculum pubicum, bei Situps angegeben. Typisch ist Schmerz bei Valsalva ohne Vorwölbung [14]. Der Tastbefund eines erfahrenen Untersuchers ist unverzichtbar. Zahlreiche Veränderungen können parallel dazu auftreten und die Untersuchung erschweren (schwierige Differentialdiagnose). Aus dem orthopädischen Bereich sind dies: Osteitis pubis, Bursitis; „snapping hip syndrome“; Stressfraktur; Osteoarthritis; Lumbosakrale Nerveneinklemmung; Epiphysiolysis femoris; Slipped capital femoral epiphysis; Labrumrisse; Hüftluxation und Subluxation; Risse im Becken; Apophysenverletzung; Muskelverletzung; Kompressionsneuropathien; Hüft und Oberschenkelkontusion; Femoroacetabulares Impingement, Knorpelschaden; Iliopsoas Tendinitis, Schleimbeutelentzündung; Schenkelhalsstressfraktur, Adduktorenzerrung, Piriformis Syndrom, Ileosakralveränderung, Osteiitis pubis [14, 16]. Neben “Pubalgie”, Sportlerhernie sind die Varikozele, die Hydrozele, die Prostatitis und Epididymitis aus dem urologischen Bereich und gastrointestinale Erkrankungen zu nennen. Die Ilioinguinale Neuralgie und Nervenentrapment/obturator Neuropathie werden oft nicht erkannt [2, 22, 23]. Es können mehrere Veränderungen gleichzeitig vorliegen – Femoroacetabulares Impingement (FAI) und athletische Pubalgie-, oder Defekt der Transversusfaszie und isolierte Nerveneinklemmung in der Externusaponeurose, damit ist die alleinige Behandlung einer Krankheitsursache nicht ausreichend [24].

Bildgebende Verfahren

Röntgenuntersuchung, CT, MRT helfen bei der Feststellung von Begleiterkrankungen mit überlappenden Symptomen sowie Anomalitäten der Muskulatur und Symphyse [25, 26]. Die Herniographie wird im angloamerikanischen Schrifttum als Methode der Wahl zur Feststellung einer „okkulten Hernie“ angegeben; in Zentraleuropa findet diese Untersuchung kaum Anwendung [27, 28]. Mit der dynamischen Ultraschalluntersuchung, insbesondere der Farbduplexsonographie, können wir Sportlerhernien sehr zuverlässig diagnostizieren. Wir haben mit dieser, anders als bei der Herniographie, den Patienten nicht belastenden Untersuchungsmethode, insbesondere, weil wir den prä- und postoperativen Befund vergleichen können, sehr gute Erfahrungen. Damit lassen sich Hinterwanddefekte des Leistenkanals sehr gut feststellen.

Wie sieht die Behandlung aus?

Außer bei klaren Indikationen gilt es zunächst der konservativen Behandlung von Muskel- und Bänderzerrungen auch im Sinne der Erhebung der Differentialdiagnose Gelegenheit zu geben [29]. Hier ist die manuelle Therapie, Physiotherapie, wenn es um Behandlung von Muskel- und Bänderzerrung geht, auch Kinesiotaping oder Umstellung der Trainingsabläufe [29, 30], zu nennen. Meist sind es Physiotherapeuten, die den Sportler auf eine Sportlerhernie aufmerksam machen, wenn eine manuelle Behandlung der Leiste Schmerzen verursacht. Vor einem Gebrauch eines Bruchbandes warnt die Stiftung Warentest 2001 – damit sind schwere Komplikationen wie Darmverletzungen möglich. Vorsicht: es kann zu einer Verlängerung der Beschwerden führen. Wenn nach 6 – 8 Wochen bei typischen Beschwerden keine Besserung eintritt, sollte die chirurgische Behandlung erfolgen, insbesondere wenn es sich um einen Hochleistungsathleten handelt [14, 32, 33].

Herniotomie – offen oder laparoskopisch?

Die Behandlung der Sportlerhernie kann je nach Befund offen oder laparoskopisch mit und ohne Netz erfolgen [1, 16, 36 – 38]. Von einigen Autoren wird die laparoskopische Herniotomie der Sportlerhernie als Methode der Wahl propagiert. Der laparoskopischen Operation ohne sorgfältige Erhebung der Schmerzursache, z.B. isolierte Nerveneinklemmung in der Externusaponeurose ist durch das laparoskopische Verfahren nicht zugänglich, sollte nicht zugestimmt werden. Die Operation der Sportlerhernie kann neben der Beseitigung des Hinterwanddefektes im Leistenkanal oder der Versorgung der Ruptur der Externusaponeurose zusätzlich die Neurolyse oder Nerventeilentfernung (Tailored Neurectomy) eines Astes des N ilioinguinalis notwendig machen [39]. Im Gegensatz dazu ist die hohe, zentrale laparoskopische Unterbindung des Nervus Ilioinguinalis mit einem dauerhaften Taubheitsgefühl im Unterbauch verbunden.

Intraoperative Befunde

Mögliche intraoperative Befunde sind: Defekt der Hinterwand des Leistenkanals, indirekte Hernie, schwache Fascia transversalis, Riss der Obliquus Externus Aponeurose, Riss des inneren Leistenringes; Verletzung des M. Obliquus internus, Riss des Ansatzes des M. rectus abdominis. Das Entrapment eines Nervenastes wird als Ursache der Beschwerden bei laparoskopischen Eingriffen oft nicht genannt [5, 7, 8, 10, 13, 14, 36, 43, 48]. Als intraoperativer Befund einer extraperitoneal laparoskopischen Herniotomie wurde in einer Studie bei allen Patienten eine indirekte Leistenhernie angegeben [49]. Die Sportlerhernie nur aus indirekter Hernie oder einem Riss in der Fascia transversalis (Hinterwand) kann mit laparoskopischer Technik versorgt werden [50 – 52]. Was ist aber, wenn ein Nervenentrapment in der Vorderwand (Externusaponeurose) die Ursache des Schmerzes ist? Sollte man die Defekte des Leistenkanals, der als Schleuse funktioniert, nicht beseitigen? Bei zahlreichen Patienten mit chronischen Schmerzbefunden nach laparoskopischer Herniotomie mussten wir eine isolierte Nerveneinklemmung in der Vorderwand des Leistenkanals beseitigen, um einen schmerzfreien Zustand herzustellen. In einem Fall bei einer auswärts durchgeführten laparoskopischen Herniotomie verursachten Trokarperforation des N. ilioinguinalis mit Ausbildung einer ausgeprägten Narbennervenveränderung konnten wir bedauerlicherweise nicht mehr helfen, da die Schmerzursache zu lange nicht erkannt worden war und sich ein „Complex Regional Pain Syndrome“ gebildet hatte [53].

Postoperativer Verlauf – Sportpause

Die meisten Athleten nehmen, so die Angaben in der Fachliteratur, Sport nach 6 – 12 Wochen wieder auf. Die uneingeschränkte sportliche Aktivität nach laparoskopischer Herniotomie wird 4 Wochen postoperativ freigegeben [54]. Uns berichten Patienten, dass sie bereits nach 2 – 3 Wochen wieder mit sportlichen Aktivitäten beginnen. Spezielle Rehabilitation zur Verstärkung der Bauchmuskulatur, der Flexibilität der Adduktorenmuskulatur und schrittweise Wiederaufnahme der Aktivität ist je nach Befund möglich und empfehlenswert. Manuell therapeutisch gesehen, ist es empfehlungswert, eine Therapie zuerst anzufangen, nachdem die Narbe vollständig geheilt ist und die Faden entfernt worden sind (ca. 2 – 3 Wochen Postoperativ). Hier liegt der Schwerpunkt bei der Mobilisierung der oft durch Schonhaltung entstehenden Kontrakturen bzw. Verkürzung der folgenden Muskeln: Musculus Iliopsoas, Sartorius, Obliquus externes und Adduktoren, sowohl die Piriformis und Rectus femoris. Sanfte Triggerpoint-Behandlungen an den Ansätzen dieser Muskeln und Dehnungen helfen, die Vernarbungen und Verwachsungen zu lösen und die Mobilität zu verbessern. 87 % – 100 % der operierten Patienten erreichen bei komplikationslosem Verlauf kurz nach der Operation in der Regel wieder die volle Leistungsfähigkeit [8, 13, 14].

Fazit

Das Erkennen der Sportlerhernie und die differentialdiagnostische Unterscheidung der Schmerzursachen sind die Grundlage einer individuellen und erfolgreichen Behandlung. Möglich ist dies nur, wenn alle Befunde und Befundberichte bekannt sind. Patient, Physiotherapeut, und Arzt wirken bei der Sicherung der Schmerzursache zusammen. Die Sicherung der Schmerzursache – es können auch mehrere Ursachen sein – erst lässt eine zuverlässige Entscheidung für eine operative Technik zu. Postoperative Nachbehandlung durch Arzt und Physiotherapeut kann bei chronischen Leistenschmerzen notwendig sein.

Literatur beim Autor

Autoren

ist Facharzt für Chirurgie mit Zusatzbezeichnung Sportmedizin und leitet die Praxisklinik Sauerlach. Er ist Spezialist für Leistenbruch, Nabelbruch und Krampfadern (Venen) und hat eine apl. Professur an der LMU München.

eröffnete 2008 seine Chiropraktikpraxis in Bad Tölz, nachdem er zuvor schon Praxen in den USA und Italien eröffnet hatte. Er hat einen Bachelor of Science Medical Technology und einen Dr. of Chiropractic (USA).