Im Gegensatz zu vielen anderen Fachdisziplinen, in denen die Sonografie zunehmend dem steigenden Zeit- und Kostendruck zum Opfer fällt, hat sie in der Sportorthopädie und Sporttraumatologie in den letzten Jahren eher an Bedeutung gewonnen. Dank moderner, immer kleinerer und leistungsfähiger Ultraschallgeräte und insbesondere aufgrund der Möglichkeit einer direkten Diagnosestellung, ist die Sonografie des Bewegungsapparates aus der Praxis klinisch tätiger Sportorthopäden oder Sporttraumatologen nicht mehr wegzudenken.

So hat die American Medical Society for Sports Medicine (AMSSM) 2015 erstmalig ein „Sports Ultrasound Curriculum“ sowie ein „Positionspapier zum interventionellen Ultraschall des muskuloskelettalen Systems“ herausgegeben, in dem die wichtigen Ausbildungsziele des muskuloskelettalen Ultraschalls (MSU) definiert wurden (siehe dazu Finnoff et al Br J Sports Med 2015, Finnoff et al PMR 2015). Auch wenn die Befunde nicht gleichermaßen reproduzierbar sind wie bei einer Kernspintomografie und die Untersuchung persönliche Zeit in Anspruch nimmt, machen die Möglichkeiten einer seitenvergleichenden, dynamischen Untersuchung sowie die direkte Verfügbarkeit die Ultraschalluntersuchung für den praktizierenden Sportorthopäden wertvoll. Darüber hinaus eröffnen moderne Sonografiegeräte neue therapeutische Optionen wie ultraschallgestütze Infiltrationen und minimalinvasive Operationsmethoden.

Die für die Sportorthopädie und -traumatologie entscheidenden technischen Innovationen des MSU der letzten Jahren waren neben der Optimierung des Farb- und Powerdopplers und der Verbesserung der Auflösung der Schallköpfe die (Scherwellen-) Elastografie, der kontrastmittelgestütze Ultraschall (CEUS) und die Einführung von Punktionshilfen, die Interventionen insbesondere in tieferen Schichten vereinfachen. Dank der Implementation moderner Technik in immer kleineren Geräten sind die „On-field-Sonografie“ und die Mitnahme der Geräte in Trainingslagern im Profisport zum Standard geworden.

Klassische und neue Indikationsgebiete

Die klassischen Indikationsgebiete des muskuloskelettalen Ultraschalls beim Sportler umfassen Muskel- und Sehnenverletzungen, insbesondere der Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur, die Darstellung der Sehnen(-ansätze) an Schulter, Ellenbogen, Becken, Hüfte, Knie, Sprunggelenk und Ferse, die Gelenksonografie sowie die Darstellung von Weichteilprozessen. Die (Power-) Dopplersonografie liefert dabei wichtige Zusatzinformationen über eine lokale Hyperämie im Rahmen von entzündlichen Prozessen sowie die intra- und peritendinöse Gefäßsitutation/Neovaskularisation. Mit den neuen hochauflösenden Geräten werden nun auch sehr feine Strukturen wie Nerven und Bänder gut darstellbar, so dass sich das Indikationsspektrum deutlich erweitert hat. So sind beispielsweise die Kollateralbänder an Knie- und Sprunggelenk und die Syndesmosenbänder sehr gut darstellbar, ebenso wie periphere Nerven bei der Frage nach Kompressionssyndromen. Weitere neue Indikationen, die in den kommenden Jahren vermutlich an Bedeutung gewinnen werden, sind einerseits funktionelle Untersuchungen, beispielsweise der Rücken- und Bauchmuskulatur, die Differentialdiagnostik der Sportlerleiste, ultraschallgestütze minimalinvasive Operationsmethoden sowie die Verbesserung der Früherkennung von Überlastungsschäden.

Dank der hochauflösenden Darstellung, insbesondere sehr oberflächlich liegender Strukturen mit den aktuellen 18 – 22 MHz Schallköpfen, die zur Etablierung des Begriffes der „Sonohistologie“ geführt hat, konnte das Verständnis der Pathogenese chronischer Tendinopathien erheblich verbessert werden. Grundsätzlich scheint der Entstehung einer schmerzhaften Tendinopathie ein progredienter Prozess zu Grunde zu liegen, der charakterisiert wird von einer zunächst generalisierten Schwellung der Sehne durch Einlagerung von Proteoglycanen und Wasser, gefolgt von der Einsprossung von Neogefäßen, begleitet von freien Nervenendigungen und schließlich einer fokalen Degeneration bis hin zur (Partial-) Ruptur. Dieser Prozess läuft in ähnlicher Weise an vielen verschiedenen Sehnen des menschlichen Körpers ab. Die Einordnung in den klinischen Kontext wird im Folgenden anhand der Achillessehne näher ausgeführt. Diese ist insbesondere bei Lauf- und Sprungbelastungen extrem hohen Kräften von über dem 10-fachen des Körpergewichtes ausgesetzt. Trotz ihrer enormen Widerstandsfähigkeit ist sie auch am häufigsten von einer Ruptur betroffen. Der typische Knall mit nachfolgender Delle und pathologischem Thompson- und Matles- Test sind typische klinische Merkmale einer solchen Verletzung, der auch bei bis dahin asymptomatischen Personen in nahezu allen Fällen eine degenerative Vorschädigung zu Grunde liegt. Die Sonografie ist in der Folge die wichtigste diagnostische Maßnahme, um die richtige Therapieentscheidung zu treffen und den Heilungsverlauf zu monitoren. Armlang et al. haben 2005 eine Klassifikation zur sonografischen Einteilung der Achillessehnenrupturen vorgeschlagen, die das therapeutische Vorgehen dirigiert. In Abhängigkeit von der Adaptation der Sehnenenden und eines möglichen Interponates kann das Heilungspotenzial bei konservativer Therapie abgeschätzt werden.

Überlastungsbeschwerden der Achillessehne und Insertionstendopathie

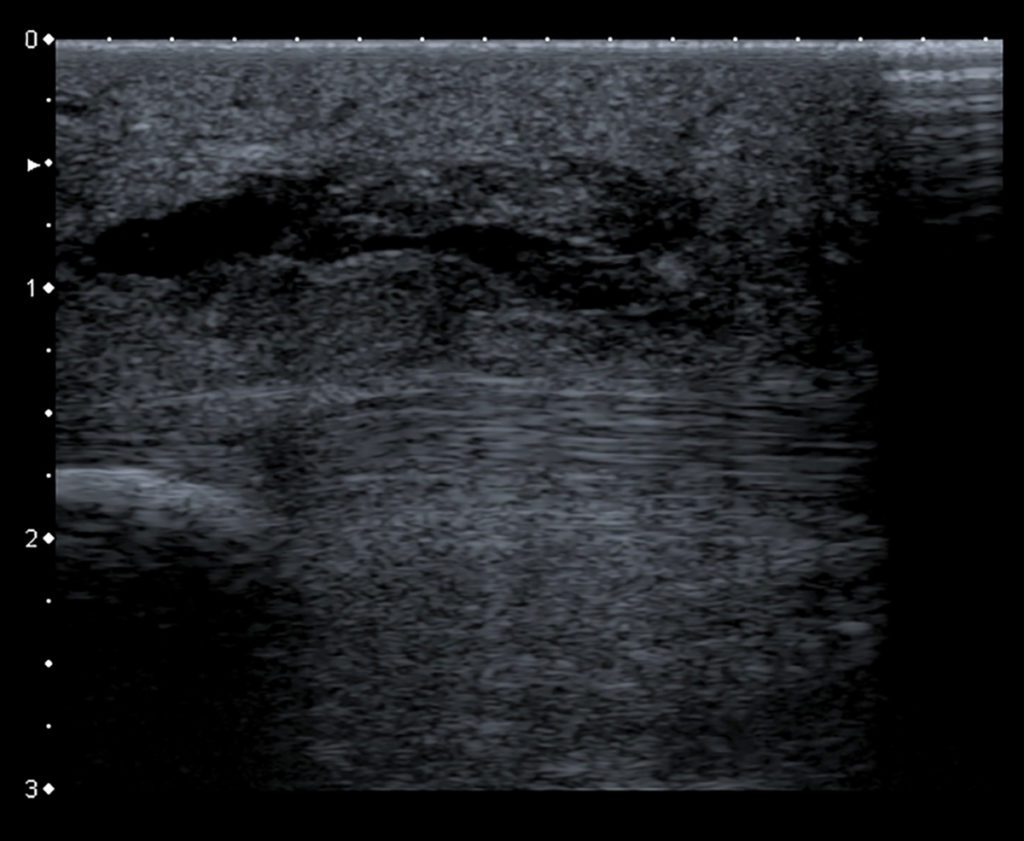

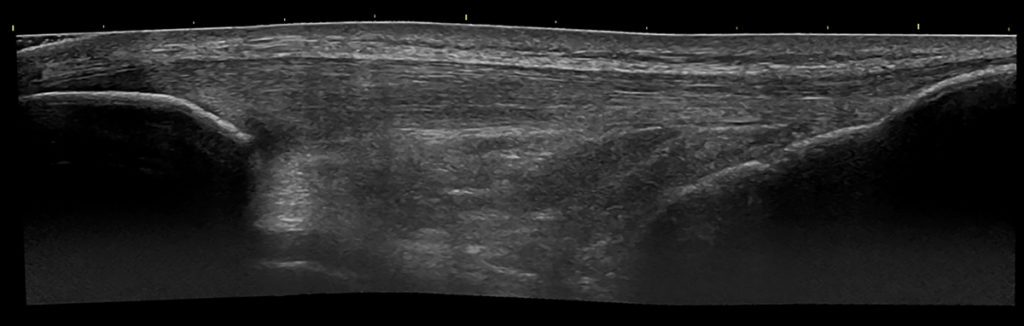

Bei Überlastungsbeschwerden der Achillessehne ist die Powerdopplersonografie die Methode der ersten Wahl zur Diagnosestellung, Quantifizierung der degenerativen Veränderungen und differentialdiagnostischen Abklärung der Algogenese. Klassische Ultraschallmerkmale des Graustufenschalls sind die Aufhebung der hierarchischen Kollagenstruktur mit hypoechogenen Arealen, spindelförmiger Verdickung der Sehne sowie den typischerweise von ventral in die Sehne einsprossenden Neovaslularisationen (Abb. 2). Mit hochauflösenden Geräten können auch relevante Partialrupturen zuverlässig detektiert werden. Hyperechogene Areale intratendinös weisen auf internistische Grunderkrankungen wie Gicht, Hypercholsterinämie oder eine zurückliegende Verletzung der Sehne hin.

Bei der Insertionstendopathie findet man eine Auftreibung der Sehne im Bereich des Tuber calcanei mit hypoechogenen Arealen; häufig auch hyperechogene Arealen im Sinne von Ansatzverkalkungen und eine Prominenz des Tuber calcanei beim Vorliegen einer Haglund Ferse (Abb. 1). Auf häufig anzutreffende partialrupturierte Achillessehnenanteile zwischen Calcaneus und Achillessehne sollte speziell geachtet werden, da diese entscheidend sind für die Wahl der optimalen Therapie. Auch eine Verdickung des subachillären Schleimbeutels, ggf. mit entzündlicher Begleitreaktion, kann sonografisch hervorragend detektiert werden, wobei hier auf einen sehr geringen Schallkopfdruck und den Vergleich mit der Gegenseite zu achten ist. Insbesondere bei hoher Dopplersignalintensität in und um die Sehne sollte unbedingt nach rheumatischen Grunderkrankungen wie Spondylarthropathien gefahndet werden. Auch bei anderen Differentialdiagnosen hilft die Sonografie, da auch subkutane Bursitiden (Abb. 3) oder Tendopathien benachbarter Sehnen (im Falle der Achillessehne insbesondere die Plantaris- und Flexor hallucis Sehne) gut abgegrenzt werden können. Beim asymptomatischen Leistungssportler bietet die Powerdopplersonografie darüber hinaus die Möglichkeit einer Früherkennung noch asymptomatischer degenerativer Veränderungen. Dies wurde sowohl für B-Bildparameter bei Laufsportler und Tänzern als auch für Neovaskularisationen im Powerdoppler sowie vermindertem Steifigkeit in der Scherwellenelastografie bei Laufsportlern gezeigt.

Untersuchungsablauf

Die Untersuchung sollte stets in zwei Ebenen in Bauchlage bei neutralem Sprunggelenk am entspannten Patienten durchgeführt werden. Auf eine geringe Druckausübung mit dem Schallkopf ist zu achten, da ansonsten die Neogefäße abgedrückt werden und eine Flussdetektion unmöglich wird. Bei der dynamischen Untersuchung im Falle von Rupturen ist ein geringes Bewegungsausmaß ausreichend, um eine vollständige Ruptur von einer höhergradigen Partialruptur zu differenzieren. Die intratendinöse Neovaskularisationen werden üblicherweise nach dem modifizierten Öhberg Score quantifiziert. In gesundem Zustand sind ohne vorangehende sportliche Belastung und ohne die Gabe von Kontrastmittel keine intratendinösen Gefäße nachweisbar, da adulte Sehnen hauptsächlich durch Diffusion mit Nährstoffen versorgt werden. Im Rahmen des Degenerationsprozesses, der ja in den meisten Fällen der schmerzhaften Tendinopahthie zu Grunde liegt, kommt es zum Einsprossen von Mikrogefäßen, die von freien Nervenendigungen begleitet werden und so für den Schmerz (mit)verantwortlich zu sein scheinen. Der Öhberg Score quantifiziert die Anzahl der Gefäße im Untersuchungsfeld 1+ (ein Gefäß, meist ventral der Sehne), 2+ (1 – 2 Gefäße in der Sehne), 3+ (3 Gefäße in der Sehne), 4+ (> 4 Gefäße in der Sehne).

Therapieoptionen

In den vergangenen Jahren haben sich diverse Therapieoptionen etabliert, welche die minimalinvasive Induktion der Sehnenheilung sowie die Zerstörung der Neovascularisationen zum Ziel haben. Zu diesen Therapieoptionen zählen die perkutane Sklerosierung der Neogefäße mit Äthoxysklerol, das perkutane Needling der Sehne und die perkutane Tenotomie. Unter Ultraschallkontrolle ist die Zugangsmorbität dabei minimal, so dass eine lokale Anästhesie, falls überhaupt erforderlich, ausreichend ist und die Behandlung ambulant durchgeführt werden kann. Da größere randomisierte Studien bislang fehlen, ist die Evidenz bezüglich der besten Therapiemethode sowie konkreter Details (Häufigkeit der Anwendung, erforderlichen Dosierung, Applikationsformen, etc.) aktuell noch unzureichend. Alle Methoden haben jedoch in mehreren Studien vielversprechende Effekte bei geringen Komplikationsraten gezeigt, so dass sie beim Versagen der klassischen konservativen Therapie (Physiotherapie, exzentrisches Krafttraining, Heavy slow resistance Training, Stoßwellentherapie, etc.) eine sinnvolle Therapierergänzung darstellen. Auf klinische und technische Weiterentwicklungen auf diesem Sektor darf man auf alle Fälle gespannt sein.

Fazit

Die (Powerdoppler-)Sonografie ist aus der modernen Sportorthopädie nicht mehr wegzudenken. Sowohl in der Diagnostik von Akutverletzungen als auch bei den häufig vorkommenden Überlastungsbeschwerden der Sehnen stellt die Sonografie ein wertvolles Tool zur differentialdiagnostischen Abgrenzung dar. Auf die technischen Weitereentwicklungen und neue Einsatzgebiete, insbesondere der (Scherwellen-) Elastografie in den kommenden Jahren, darf man gespannt sein.

Autoren

ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und leitende Ärztin am Altius Swiss Sportmed Center in Rheinfelden / Schweiz. Sie ist seit 2007 leitende Verbandsärztin der dt. Nationalmannschaft Paracycling und seit 2017 leitende Ärztin Leistungssport des Deutschen Behindertensportverbandes. Außerdem ist Professor Hirschmüller u.a. Mitglied des Wissenschaftsrates der DGSP, Leiterin des Expertenkomitees „Konservative Therapieverfahren und Rehabilitation“ der AGA sowie Mitglied des GOTS Komitees Muskel/Sehne. 2021 wurde sie GOTSSportärztin des Jahres.

ist Facharzt für Orthopädische Chirurgie und international renommierter Achillessehnenspezialist. Er ist Leitender Arzt, Gründer und Inhaber Altius Swiss Sportmed Center Rheinfelden Schweiz. Dr. Weisskopf war Olympiaarzt 2010, 2014, 2018, 2022, ist Verbandsarzt Swiss Handball, Swiss Icehockey, Swiss Curling und wiss. Beirat der sportärztezeitung.