Chronische Leistenschmerzen sind vor allem in Sportarten wie Eishockey, Football, Rugby oder dem Laufen ein Problem. Eine der häufigsten Ursachen ist die Schambeinentzündung. Die Diagnose ist aber nicht einfach. Dadurch dass in der Leiste viele anatomische Strukturen nah beieinander liegen und damit auch ursächlich für Leistenschmerzen sein können, werden bei der Differentialdiagnostik hohe Ansprüche an den Kliniker gestellt.

Neben der Schambeinentzündung sind u.a. auch Zerrungen, eine weiche Leiste, Hüftpathologien oder ausstrahlende Rückenschmerzen eine denkbare Ursache. Die Schambeinentzündung wird als eine Überlastungserscheinung angesehen. Durch wiederholte Zugbelastung und Scherspannung wird der Knochen im Symphysenbereich gereizt und zeigt das aus dem MRT bekannte Ödem. Zwar ist es naheliegend, die Schambeinentzündung wie ein Knochenmarködem an anderen Körperteilen zu behandeln, die anatomischen Gegebenheiten erfordern aber eigene Therapieprinzipien.

Risikofaktoren

Vor allem im Fußball ist die Schambeinentzündung ein immer wieder auftretendes Problem, aber auch Athleten aus anderen Sportarten sind häufig betroffen. Interessanterweise beklagen im Australian Football meistens diejenigen Spieler Leistenschmerzen, die aufgrund ihrer Spielposition häufiger Schussbewegungen durchführen [1]. Weitere Risikofaktoren für Leistenschmerzen sind vorherige Leistenbeschwerden, ein höheres Leistungsniveau sowie weniger sportartspezifisches Training. Darüber hinaus stellen auch eine geringere Abduktionsfähigkeit und geringere Kraftwerte bei der Hüftabduktion und -adduktion sowie Knieflexion einen Risikofaktor dar [2].

Klinik

Typischerweise beginnen die Schmerzen bei einer Schambeinentzündung schleichend. Klinisch zeigt sich ein Druckschmerz über der Symphyse und Schmerzen bei der Kontraktion der unteren Bauchmuskulatur und Adduktoren gegen Widerstand. Radiologisch wird die Diagnose im MRT gesichert, wo sich eine Signalanhebung im Bereich der Symphyse vor allem in den STIR-Sequenzen zeigt.

Einteilung nach Region oder nach Pathologie

Da im Bereich des chronischen Leistenschmerzes auch in der Fachwelt noch ein gewisser Begriffs-Wirrwarr [3] herrscht, schlägt das Doha Agreement [1] eine Einteilung der Leisten- und Hüftschmerzen nach der Anamnese und Klinik des Patienten vor, statt Pathologien zu beschreiben. Dementsprechend liegt bei einem Druckschmerz der Adduktoren und Schmerzen bei isometrischer Adduktion ein adduktoren-bezogenener Leistenschmerz vor. Entsprechend gibt es den Iliopsoas-, Symphysen- und leistenbezogenen Leistenschmerz. Zudem existieren weitere Kategorien für hüftbezogene und sonstige Leistenschmerzen [1]. Der Nutzen dieser Einteilung wird sich noch beweisen müssen.

Konservative Therapie

In den meisten Fällen wird nach einer initialen Sportpause ein physiotherapeutisches Rehaprogramm begonnen. Dessen hauptsächliches Ziel ist die Kräftigung der beckenumgreifenden Muskulatur und die Stabilisierung des Beckens. Begleitend werden häufig NSAR eingesetzt, wobei sich die Frage stellt, ob diese die beste Wahl bei einer Knochenpathologie sind. Unterstützend kommen gelegentlich Kryotherapie sowie Laser- und Ultraschalltherapie zum Einsatz. Als medikamentöse Komponente sollte eine Vitamin D-Subsitution erfolgen. Hier sind hochnormale Serumspiegel des 25-OH-Vitamin D das Ziel. Bei Therapieresistenz kann auch die Gabe von Bisphosphonaten erwogen werden. Diese stellen aber auch hier einen Off-Label-Use dar, worüber die Patienten aufzuklären sind. Ein Cochrane-Review zur Therapie des chronischen Leistenschmerzes fand nur zwei randomisierte, kontrollierte Studien, die sich aber nicht ausschließlich mit der Therapie der Schambeinentzündung befassten [4]. Die erste der beiden Studien verglich eine aktive mit einer passiven Therapie [5]. Die aktive Therapie beinhaltete Kräftigungsübungen hauptsächlich für die Bauch-, Abduktoren- und Adduktorenmuskulatur sowie Koordinationsübungen. Die passive Therapie umfasste Laser- und TENS-Behandlung sowie Querfriktionsmassage und Dehnübungen. Bei der aktiven Therapie schafften 23 Patienten den schmerzfreien return to sports, nach der passiven Therapie nur 4 (OR 12,7; 95 % CI 3,4-47,2). Bei der Infiltrationstherapie kommen auch Lokalanästhetika mit Traumeel und PRP zur Anwendung. Hier ist die Studienlage jedoch noch sehr dünn.

In der zweiten Studie wurde die eben beschriebene aktive Therapie mit einer multimodalen Therapie verglichen, die manuelle Therapie und Dehnübungen umfasste [6]. Beide Gruppen führten dann das gleiche return to running-Programm durch. Die return to sports-Raten waren ähnlich, die Sportler konnten nach multimodaler Behandlung aber etwa fünf Wochen früher in den Sport zurückkehren (12,8 vs. 17,3 Wochen). Allerding wurde das return to running-Programm in der Gruppe mit multimodaler Therapie früher begonnen, was den zeitlichen Vorteil erklären könnte.

In einer erst kürzlich veröffentlichten randomisierten kontrollierten Studie, die ausschließlich Patienten mit Schambeinentzündung einschloss, verglichen Schöberl et al. [7] zudem die Wirksamkeit der extrakorporalen Stoßwellentherapie mit einer Placebo-Stoßwellenbehandlung. Die 44 Fußballer aus beiden Gruppen führten zusätzlich ein Rehaprogramm durch, in dessen Rahmen nach einer anfänglichen Sportpause mit physiotherapeutischer Behandlung die Belastung langsam bis hin zu sportartspezifischen Trainingselementen steigerte. Es zeigte sich, dass die Patienten aus der Stoßwellengruppe nach einem Monat weniger Schmerzen hatten und schneller in den Spielbetrieb zurückkehren konnten (73,2 vs. 102,6 Tage) [7].

Ein weiteres Standbein ist die Injektionstherapie. Die Injektion von Kortikosteroiden in die Symphyse führte jedoch zu gemischten Ergebnissen. Zwar sprechen mehr als die Hälfte (58,6 %) gut darauf an, demgegenüber stehen aber immerhin 20,7 %, bei denen keine Besserung festzustellen war. Die Infiltration mit Glukose und einem Lokalanästhetikum konnte in einer Fallserie mit 24 Sportlern bei 97,1 % das erfolgreiche return to play im Mittel nach neun Wochen ermöglichen. Infiltrationen sind aber insbesondere in der Differentialdiagnostik von Bedeutung, um die Schmerzquelle einzugrenzen.

Die Studienlage lässt insgesamt noch zu wünschen übrig, zumal Studien, die bei der Methodik schlechter abschnitten, häufig bessere Therapieergebnisse präsentierten [3].

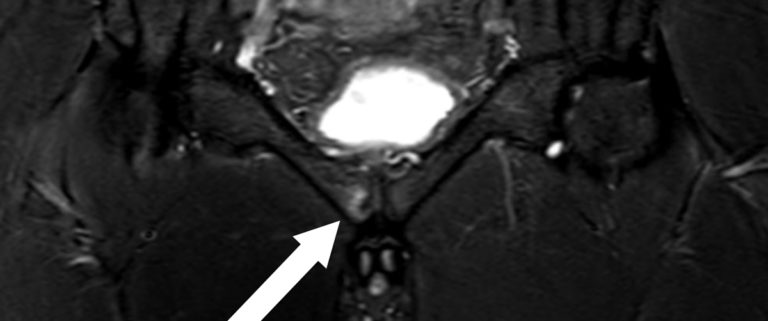

Abb.1 Spieler Basketballbundesliga. Adduktorenbeschwerden seit 10 Tagen im Rahmen der Saisonvorbereitung.

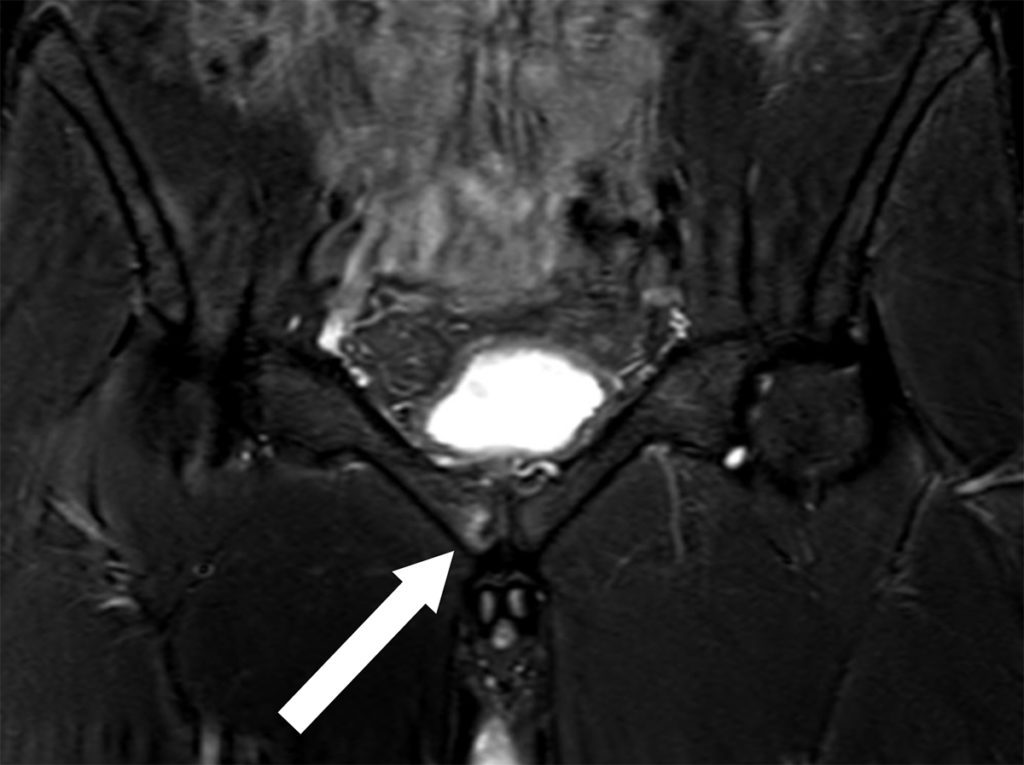

Abb.2 Aktive Pubitis rechts und beginnend links. FBL-Spieler, defensives Mittelfeld. Adduktorenbeschwerden seit 4 Wochen.

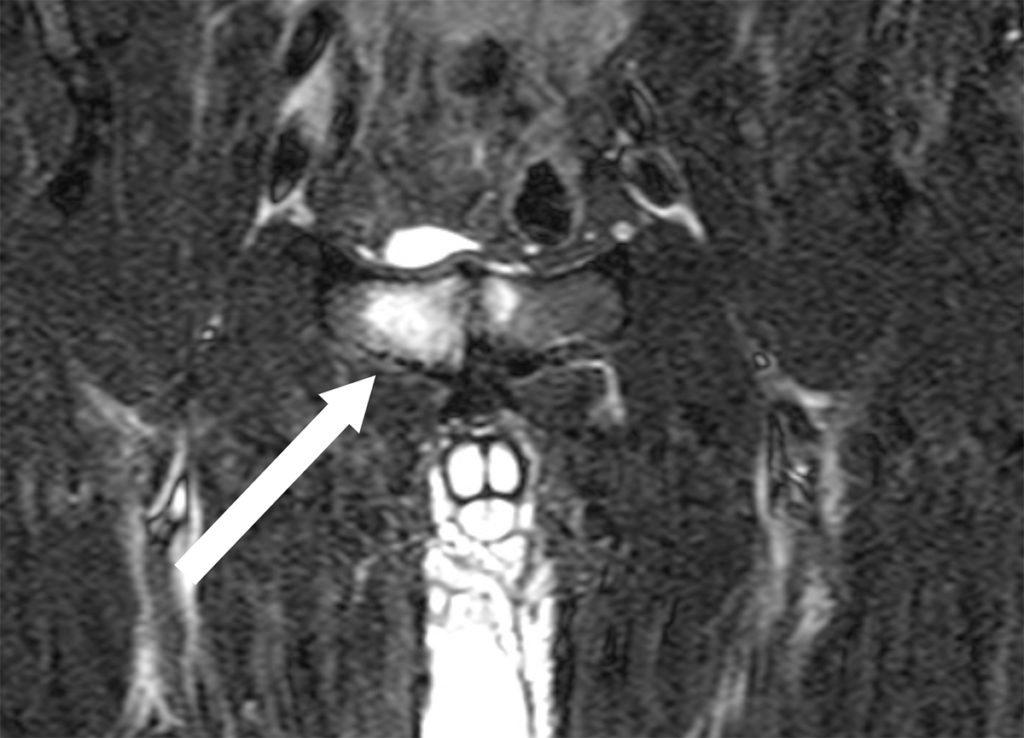

Abb.3 Position der Nadeln zur Infiltration am knöchernen Adduktorenansatz.

Operative Therapie

Die operative Therapie hat bei der Schambeinentzündung einen eher untergeordneten Stellenwert. Sie kommt erst nach einem längeren Intervall erfolgloser konservativer Therapie in Frage und die Vor- und Nachteile sind mit dem Sportler genau zu erörtern. Auch hier liegen nur geringe Fallzahlen vor. Beschrieben sind z.B. das laparoskopische Einbringen eines preperitonealen Netzes in den retropubischen Raum ähnlich wie bei Leistenbrüchen, das Anbohren des Schambeins, die Kürettage der Symphyse oder die Arthrodese des Symphysengelenks. Bei letzterem sind die Erholungszeiten mit mehr als sechs Monaten aber sehr lang und der Eingriff ist komplikationsträchtig – viele Patienten entwickeln ISG-Beschwerden. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob bei einer chirurgischen Intervention die Operation an sich oder die damit verbundene Ruhigstellung zu einer Besserung führt.

Fazit

Das Hauptaugenmerk bei der Therapie der Schambeinentzündung liegt nach einer initialen Sportpause auf dem graduellen Belastungsaufbau. Der Physiotherapie und Bewegungstherapie kommt hier ein großer Stellenwert zu. Interessant sind auch die neueren Erkenntnisse zur Stoßwellentherapie. Als medikamentöse Unterstützung sollte Vitamin D substituiert werden – bei Therapieresistenz können auch Bisphosphonate in Erwägung gezogen werden. Die operative Therapie spielt lediglich eine untergeordnete Rolle.

Literatur

[1] Weir, A., Brukner, P., Delahunt, E., Ekstrand, J., Griffin, D., Khan, K. M., … & Paajanen, H. (2015). Doha agreement meeting on terminology and definitions in groin pain in athletes. Br J Sports Med, 49(12), 768-774.

[2] Kloskowska, P., Morrissey, D., Small, C., Malliaras, P., & Barton, C. (2016). Movement Patterns and Muscular Function Before and After Onset of Sports-Related Groin Pain: A Systematic Review with Meta-analysis. Sports Medicine, 46(12), 1847-1867.

[3] Serner, A., van Eijck, C. H., Beumer, B. R., Hölmich, P., Weir, A., & de Vos, R. J. (2015). Study quality on groin injury management remains low: a systematic review on treatment of groin pain in athletes. Br J Sports Med, 49(12), 813-813.

[4] Almeida, M. O., Silva, B. N., Andriolo, R. B., Atallah, Á. N., & Peccin, M. S. (2013). Conservative interventions for treating exercise-related musculotendinous, ligamentous and osseous groin pain. Cochrane Database Syst Rev, 6.

[5] Hölmich, P., Uhrskou, P., Ulnits, L., Kanstrup, I. L., Nielsen, M. B., Bjerg, A. M., & Krogsgaard, K. (1999). Effectiveness of active physical training as treatment for long-standing adductor-related groin pain in athletes: randomised trial. The Lancet, 353(9151), 439-443.

[6] Weir, A., Jansen, J. A. C. G., Van de Port, I. G. L., Van de Sande, H. B. A., Tol, J. L., & Backx, F. J. G. (2011). Manual or exercise therapy for long-standing adductor-related groin pain: a randomised controlled clinical trial. Manual therapy, 16(2), 148-154.

[7] Schöberl, M., Prantl, L., Loose, O., Zellner, J., Angele, P., Zeman, F., … & Krutsch, W. (2017). Non-surgical treatment of pubic overload and groin pain in amateur football players: a prospective double-blinded randomised controlled study. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 25(6), 1958-1966.

Autoren

ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezielle Unfallchirurgie und Sportmedizin. Er ist Gründer und Inhaber des LANS Medicum. Seine mannschaftsärztlichen Betreuungen umfassten u. a. das Handballteam des HSV sowie von 2011-2014 die Erstligafußballmannschaft des Hamburger SV. Heute betreut er mit seinem Team mehrere Fußball- und Hockeyteams sowie das Hamburger Ballett von John Neumeier. Außerdem ist Prof. Catalá-Lehnen als Professor für den Schwerpunkt Orthopädie an der Medical School Hamburg und am UKE in der Lehre für das Fach Knochenpathologie tätig.

ist Sportwissenschaftler und Assistenzarzt in der Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Städtischen Klinikum Lüneburg. Am LANS Medicum betreut er die Leistensprechstunde.