Im August 2017 titelte die Süddeutsche Zeitung: „Verletzungen in der Bundesliga. Verletzt, verheizt, verloren“. Über die Jahre nimmt demnach die Zahl der Verletzungen in der deutschen Fußball-Bundesliga stetig zu, die Ausfallszeiten jedoch nehmen ab. Unabhängig davon sind die Muskelverletzungen in jeder Statistik führend. So waren auch in der zurückliegenden Hinrunde 2017/2018 der Fußball-Bundesliga Muskelläsionen für 30 % aller Verletzungen verantwortlich [1].

Noch detaillierter konnte im Rahmen einer Studie der Vereinigung Europäischer Fußballverbände UEFA von Ekstrand et al. 2011 [2] stichpunktartig folgendes gezeigt werden:

- Ein Drittel aller Verletzungen im Profi-Fußball sind Muskelverletzungen.

- Mehr als die Hälfte davon sind Verletzungen des Oberschenkels.

- Zwei Drittel der Oberschenkelmuskelverletzungen betreffen die Hamstrings, ein Drittel den Quadrizeps.

Weitere häufige Lokalisationen sind die Hüft-Leisten-Region und die Waden. - Rezidiv-Verletzungen treten in bis zu 16 % der Fälle auf und betreffen überdurchschnittlich häufig die Leisten- und Hüftregion. Die zu erwartende Ausfallzeit ist dann ca. 30 % länger als bei der Primärverletzung.

- Ein Fußball-Profiteam mit 25 Spielern muss von etwa 10 – 15 Muskelverletzungen pro Saison ausgehen.

- Die Ausfallzeit hängt von der Art und Schwere der Verletzung ab, bei Muskel-Komplettrupturen kann diese sogar einige Monate betragen.

Was tun mit diesen schweren Muskel- und Sehnenverletzungen am Oberschenkel und Becken?

Klassifikation von Muskelverletzungen

In allen Klassifikationen, so auch den mittlerweile international gängigsten aus Deutschland und Großbritannien, stellen die kompletten Muskel- und Sehnenverletzungen die höchstgradigen Läsionen dar: Sowohl im vierstufigen „Munich Consensus Statement“ [3] als auch in der vierstufigen „British Athletics Muscle Injury Classification“ [4] entspricht Grad 4 einem kompletten Muskelriss oder Sehnenriss oder sehnigen Muskelausriss. Vor allem die britische Klassifikation beschreibt nach Nennung des betroffenen Muskels systematisch den Ort (proximal vs. zentral vs. distal) und die Art der Verletzung (a = myofaszial, b = muskulo-tendinös, c = intratendinös). In diesem Zusammenhang spielt der Verletzungsmechanismus (indirekt vs. direkt) nur eine untergeordnete Rolle.

Indikation zur Operation

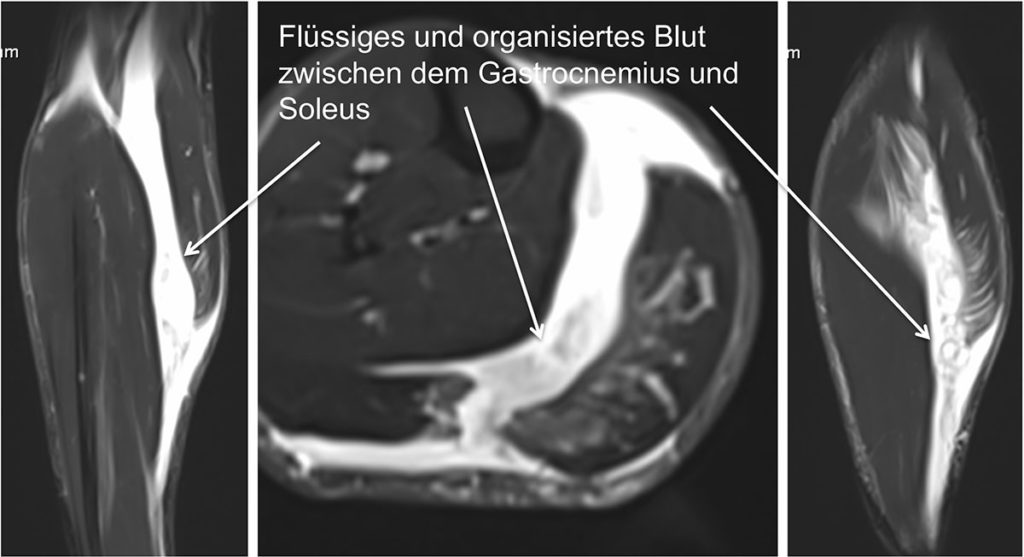

Klassische Indikationen für operative Therapien von Muskelverletzungen an jeder Lokalisation sind Kompartmentsyndrome, z. B. nach direkten Anpralltraumata oder im Rahmen von Frakturen bei erhaltenen Faszien rund um den verletzten Muskel bzw. die verletzte Muskelloge. Ebenso stellen massive und raumfordernde Einblutungen in große Muskeln, die nicht punktiert werden können und damit eine Muskelheilung verhindern, Indikationen zur OP im Sinne einer Hämatomausräumung dar (Abb. 1). Im Weiteren sollen diese Indikationen jedoch ausgeklammert und der Fokus auf die in den erwähnten Klassifikationen genannten höchstgradigen Muskel-Sehnen-Verletzungen (Grad 4) gelegt werden. Daraus ergeben sich in unserem Vorgehen folgende lokalisationsbedingt unterschiedlichen häufigen OP-Indikationen bei primären Verletzungen:

- Adductor longus Abriss vom Schambein mit > 2 cm Retraktion (Abb. 2).

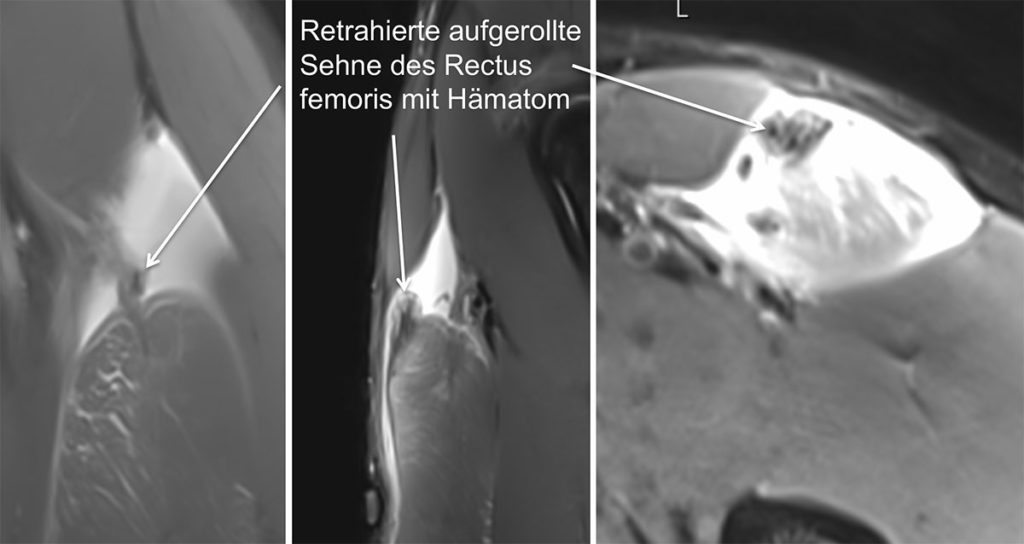

- Rectus femoris Abriss von beiden Insertionen (Caput longum von der Spina iliaca anterior inferior und Caput reflexum von der Area supraacetabulare) mit > 2 cm Retraktion (Abb. 3).

- Bizeps + Semitendinosus Abriss vom Sitzbein mit > 2 cm Retraktion (beide Muskeln haben eine

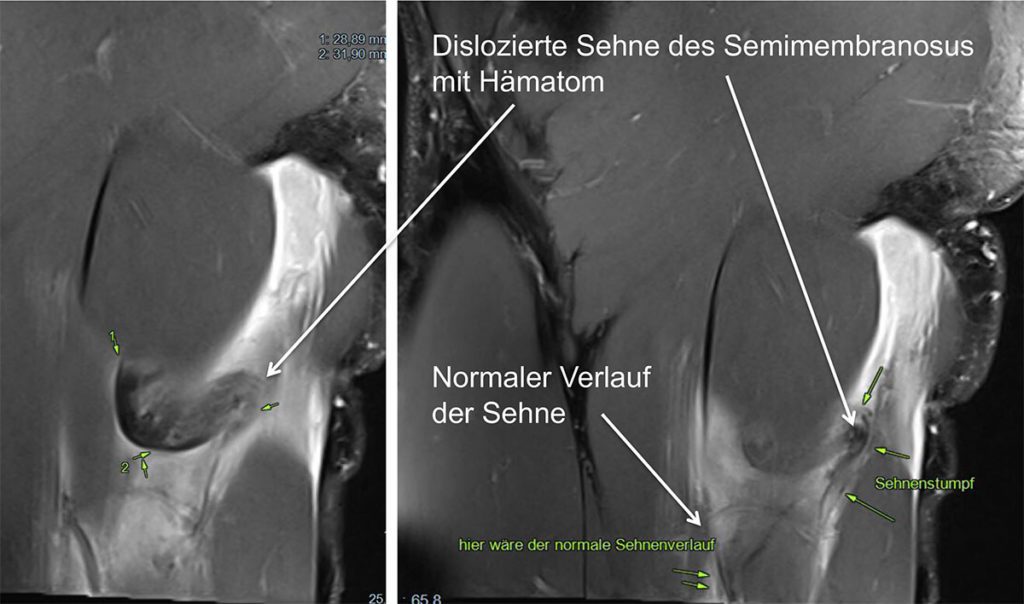

gemeinsame sehnige Endstrecke). - Bizeps + Semitendinosus und Semimembranosus Abriss vom Sitzbein mit > 2 cm Retraktion (Abb. 4).

- Rupturen der intramuskulären Sehne von Rectus femoris oder Semimembranosus mit Dislokation (Ausrissverletzungen = die intramuskuläre Sehne reißt langstreckig aus ihrer Verbindung mit den Muskelfasern heraus) (Abb. 5).

Bei besonderen äußeren Bedingungen oder speziellem Patientenwunsch können solche Verletzungen auch konservativ behandelt werden. Wir versuchen immer, das ursprünglich vorhandene Hämatom zu punktieren und damit die Distanz zwischen der verletzten Strukturen und dem anatomischen Ursprung bzw. dem benachbarten Gewebe möglichst zu minimieren. Dann erfolgt in der verbleibenden Defektregion eine narbige Heilung wobei wir sowohl deren Geschwindigkeit als auch endgültige Belastbarkeit durch die Gabe von Wachstumsfaktoren unter sonografischer Kontrolle direkt an die Defektstelle zu beschleunigen bzw. zu verbessern versuchen. In unserer Erfahrung gelingt bei den oben genannten OP-Indikationen durch dieses konservative Vorgehen auch eine Ausheilung der Verletzung, jedoch langsamer und letztendlich weniger belastbar als dies beim operativen Vorgehen der Fall ist.

OP-Techniken

Wir unterscheiden und verwenden drei verschieden OP-Techniken:

- Ankerrefixation: direkt in der knöchernen Sehneninsertion werden 1 – 3 Titan-Knochenanker vorgebohrt (sehr harter Knochen) und eingedreht. Mit einem Ende der in der Öse des Ankers befindlichen Fäden wird die rupturierte Sehne durchstochen und durch Zug am anderen Ende an den Anker und damit die knöcherne Insertion herangezogen. Die beiden Fäden werden dann mehrfach verknotet. Diese Technik findet vor allem am Rektus femoris und an den Hamstrings Anwendung (Abb. 6).

- Transperiostale ankerfreie Refixation: vor allem an den Adduktoren kann eine Sehnenrefixation direkt an das Periost durchgeführt werden, u.a. weil die knöcherne Insertion am Schambein sehr leicht komplett dargestellt werden kann. Sehne und Muskelfaszie werden dann mit separaten Nähten direkt am Periost vernäht. Durch die Integration der Faszie in die Naht kann Spannung von der Sehne genommen werden. Am Sitzbein und Darmbein ist diese Technik wegen der weitaus schwierigeren Darstellbarkeit nicht so einfach möglich.

- Direkte Sehnennaht: bei Ausrissverletzungen der intramuskulären Sehnen mit Dislokation müssen die Sehnenenden möglichst atraumatisch wieder in ihr Bett reponiert und dort End-zu-End vernäht bzw. adaptiert werden. Um möglichst wenig Muskel zu verletzen, können hier zwei kleine Inzisionen angelegt werden, einmal am Ort der Ruptur, einmal am Ort der dislozierten Sehne. Letztere kann dann in ihr Bett „tunneliert“ werden.

OP-Zeitpunkt

Wann ist der optimale Zeitpunkt für eine operative Behandlung? Wir plädieren sehr für eine operative Versorgung innerhalb der ersten zwei Wochen nach Trauma. Dann ist das Trauma-Hämatom noch nicht vollständig resorbiert und der verletzte Muskel- und/oder Sehnenstumpf kann verhältnismäßig einfach in diesem Hämatom aufgefunden und dargestellt werden. Ebenso ist zu diesem Zeitpunkt eine komplette anatomische Reposition am einfachsten möglich. Die narbige Heilung der genannten Läsionen beginnt früh. Mit Resorption des Trauma-Hämatoms bilden sich rasch undifferenziert Narbenstränge, die bei einer verzögerten OP alle wieder gelöst werden müssen. Vor allem an der Oberschenkelrückseite bilden sich bei den sogenannten Hamstring-Verletzungen (Bizeps + Semitendinosus und Semimem-branosus) Narben zum N. ischiadicus, die sehr vorsichtig aber auch vollständig gelöst werden müssen.

Der operative Zugang ist meist längs im Verlauf der Leitungsbahnen. Die Größe des Zugangs muss so gewählt werden, dass das OP-Gebiet gut eingesehen werden kann. Bei den proximalen Hamstringverletzungen wird ein querer kosmetisch komplett unauffälliger Hautzugang in der Gesäßfalte gewählt. Nur bei starker Sehnenretraktion von >10 cm muss auch hier ein Längsschnitt verwendet werden. Intraoperativ muss die Rupturstelle dargestellt und die verletzte Struktur angeschlungen und an ihre Insertion reponiert werden. Wie schon erwähnt, gelingt dies innerhalb der ersten beiden Wochen völlig problemlos, während später der präparatorische Aufwand zur Lösung der verletzten Struktur aus ihren Verwachsungen immer höher und schwieriger wird.

Rehabilitation

Unser Ziel ist es immer, eine spannungsarme wenn nicht sogar spannungsfreie Reposition und Refixation zu erreichen. Dies ist bei den primären Versorgungen innerhalb der ersten zwei Wochen nach Trauma bedeutend leichter als bei den verzögerten Versorgungen. In beiden Fällen streben wir eine frühfunktionelle Nachbehandlung mit folgenden einfachen Eckpunkten an:

- Woche 1 – 2: Gehstützen und 20 kg Teilbelastung

- Woche 3 – 6: Vollbelastung ohne Gehstützen, schmerzfreie Kräftigung und volles Bewegungsausmaß

- Woche 7 – 12: forcierte Rehabilitation mit Lauftraining, Koordinationstraining und Beginn von sportartspezifischem Training

Eine Orthesenbehandlung zur Verminderung der Spannung der operierten Strukturen versuchen wir möglichst zu vermeiden. Die Rückkehr zum Sport bzw. Wettkampf hängt nicht vom Ort der OP bzw. vom Ort der verletzten Struktur ab. Übereinstimmend mit internationaler Literatur liegen unsere Ergebnisse bei den genannten operierten Strukturen zwischen drei und fünf Monaten für die Zeit zurück zur Wettkampftauglichkeit „Return to Play“. Im Leistungssport basiert die Entscheidung für die Rückkehr auf den Trainingsplatz und später zurück zum Wettkampf auf vier Säulen:

- subjektiver Eindruck des Athleten

- Untersuchungs-, Behandlungs- und Trainingseindrücke des Physiotherapeuten, Athletiktrainers und Arztes

- MRT mit Fokus auf die operierte Struktur und den anhängenden Muskel sowie die benachbarte agonistische Muskulatur

- Muskel-Funktionsdiagnostik mittels EMG unter Belastung im Seitenvergleich

Fazit

Nach operativer Behandlung von höchstgradigen Muskel- Sehnenverletzungen am Oberschenkel und Becken ist eine komplette Wiederherstellung der Funktion und damit der Sport- und Berufstauglichkeit möglich. Wichtig sind die frühzeitige Diagnostik und damit die Option einer möglichst spannungsarmen Refixation sowie einer differenzierten Nachbehandlung.

Literatur

[1] www.fussballverletzungen.com

[2] Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M: Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. Br J Sports Med. 2011; 45: 553–8

[3] Mueller-Wohlfahrt H-W, Haensel L, Mithoefer K, et al. Terminology and classification of muscle injuries in sport: the Munich consensus statement. Br J Sports Med 2013;47:342–50.

[4] Pollock N, James SLJ, Lee JC, et al. British athletics muscle injury classification: a new grading system. Br J Sports Med 2014;48: 1347–1351.

Prof. Dr. S. Hinterwimmer gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen oder Tieren.

Autoren

ist Facharzt für Chirurgie, Schwerpunkt Unfallchirurgie und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Er war bis Dezember 2012 leitender Oberarzt in der Abteilung für Sportorthopädie am Klinikum Rechts der Isar, TU München, Teamleiter Knie. 2014 folgte die Gründung der Gemeinschaftspraxis „OrthoPlus München“ und des „MVZ Alte Börse München“. Professor Hinterwimmer zählt auf dem Gebiet der Kniechirurgie zu den führenden Spezialisten in Deutschland, ist Gründungsmitglied der Deutschen Kniegesellschaft (DKG) und leitet Expertengruppen mehrerer nationaler und internationaler Fachgesellschaften. Seit 2012 ist er zusätzlich Partner der medizinischen Abteilung der Fußball-Profimannschaften des FC Ingolstadt 04.