In meiner Tätigkeit als Athletik- und Rehatrainer zeigt sich häufig bei Athleten, insbesondere im leistungsorientierten Fußball, eine Dysbalance in der Koordination zwischen visuellem und vestibulärem System, die oft kompensiert wird und langfristig Bewegungseffizienz, Leistung und Verletzungsrisiko negativ beeinflusst. Wie relevant diese Problematik ist, verdeutlicht der VBG-Injury-Report 2024 [1]: 52 % aller Verletzungen in der 1. und 2. Fußballbundesliga betreffen den Oberschenkel, das Knie- oder das Sprunggelenk. Strukturen, deren Stabilität und Funktion nicht nur von mechanischen Eigenschaften, sondern auch wesentlich von einer intakten sensorischen Steuerung abhängen.

Aktuelle Studien zeigen, dass Bandverletzungen neuromechanische Effekte hervorrufen können, die sich in einer beeinträchtigten sensorischen Funktion, einer bilateralen Gelenkfunktionsstörungen sowie einer veränderten motorischen Kontrolle widerspiegeln [2 – 4]. Zudem zeigen sich nach Bandverletzungen Veränderungen in der Gehirnaktivität und -organisation [5 – 8], die u. a. auf eine veränderte sensorische Rückmeldung (Deafferenzierung) zurückgeführt werden und die Bewegungssteuerung beeinflussen. Daher lohnt sich für Fachleute im Athletiktraining, in der Physiotherapie, Rehabilitation und Sportmedizin ein genauer Blick auf die Anpassungsfähigkeit des Nervensystems. Der neurozentrierte Trainingsansatz bietet dafür einen praxisnahen Zugang, der im Folgenden anhand eines Fallbeispiels erläutert wird.

Neurozentriertes Training in der Rehabilitation anhand eines Fallbeispiels

Wie sich diese theoretischen Erkenntnisse in der Praxis auswirken, zeigt das folgende Fallbeispiel eines 17-jährigen Fußballspielers aus einem professionellen Nachwuchsleistungszentrums.

Verletzungshistorie und Return to Sport mit erneuter Verletzung

Der Fußballspieler zeigte innerhalb von etwa zwei Jahren mehrere Verletzungen und funktionelle Einschränkungen. Im ersten Jahr trat zunächst eine muskuläre Dysfunktion im Bereich des ISG / LWS auf, gefolgt von einem schmerzhaften Hypertonus des Semitendinosus links. Im zweiten Jahr erlitt der Spieler eine LFTA-Ruptur rechts nach einem Umknicktrauma im Zweikampf. Nachdem im Rahmen der Rehabilitation der letztgenannten Verletzung die Kriterien des Return-to-Activity- (RTA)-Protokolls erfüllt und die scheinbaren Basisfunktionen für den Fußball wiederhergestellt waren, begann die nächste Phase des Return-to-Sport (RTS). Im On-Pitch-Training wurden spezifische Fußballbewegungen schrittweise integriert, wobei es jedoch während eines Passspiels mit mehreren gleichzeitigen Körper- und Kopfdrehbewegungen zu einer Distorsion des rechten Hüftgelenks kam.

Ursache und Verletzungsmechanismus

Das interdisziplinäre Team analysierte die Ursache der Verletzung, konnte jedoch keine Auffälligkeiten während des RTA-Prozesses erkennen. Auch die Belastungssteuerung während des RTS wurde als angemessen bewertet. Anhand einer Videoaufzeichnung wurde der Verletzungsmechanismus analysiert. Während eines simulierten Spielaufbaus mit passiven Trainings-Dummys, ausgehend vom Torhüter, absolvierte der Spieler mehrere Positionswechsel mit Antritten und Pässen. Um diese technisch-physischen Anforderungen zu meistern, waren zahlreiche Kopfdrehbewegungen mit visueller Blickstabilisierung, -verfolgung und -sprüngen notwendig. Nach etwa fünf Minuten Trainingsdauer trat die oben beschriebene Verletzung auf: Kurz vor einem tiefen Pass verspürte der Spieler Schmerzen im rechten Standbein, führte den Pass dennoch aus und brach das Training aufgrund starker Hüftschmerzen sofort ab.

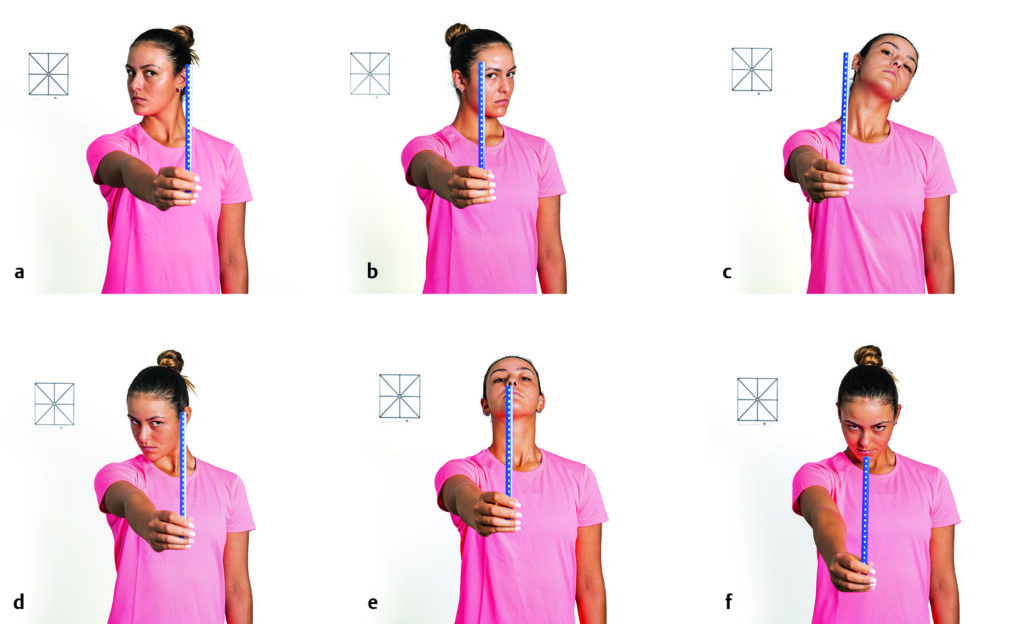

Neurozentrierte Assessments und Übungen (Abb. 1)

Eine anschließende neurofunktionelle Analyse zeigte deutliche Defizite im rechten vestibulären (positiver VOR- sowie Romberg-Test und Romberg-Test mit Perturbation) sowie propriozeptiven System (rechtes Sprung- und Hüftgelenk). Das Beheben bzw. die Integration gezielter Trainingsinhalte für diese Befunde wurde somit als möglicher Risikofaktor für diese Rehabilitationsphase identifiziert, welche nun in den RTA und späteren RTS aufgenommen wurden. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass die folgenden Beispiele lediglich Ausschnitte sind und nicht den vollen Rehabilitationsverlauf widerspiegeln:

- Isolierte und integrierte Kopfdrehbeschleunigungen mit geschlossenen Augen und offenen Augen in zunächst bilateralen und später unilateralen Standpositionen. Ähnlich zu den Bewegungen wie im Vestibulo-Okkuläre-Reflex (VOR) oder dem Vestibulo-Okkuläre-Reflex-Cancellation (VORC)

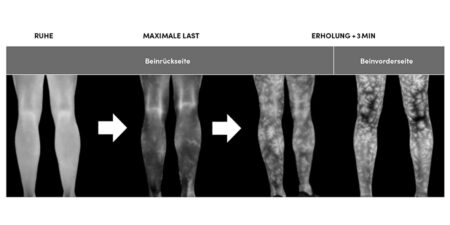

- sensorische Aktivierungen der Mechanorezeptoren im Sprung- und Hüftgelenk (z. B. Vibration) (Abb. 2)

- Motorische Aktivierungen der beeinträchtigen Mechanorezeptoren mit zunehmender Komplexität (z. B. mittels Widerstandsbändern) (Abb. 3)

Diese Trainingsinterventionen, kombiniert mit biomechanischen Übungen, führten zu einer positiven Anpassung des vestibulären und propriozeptiven Systems und damit zu einer verbesserten posturalen Stabilität während fußballspezifischer Bewegungen. Sie ermöglichten eine verletzungsfreie Rückkehr zunächst in den Return to Sport (RTS), anschließend in den Return to Competition (RTC) und schließlich in den Return to Performance (RTP). Eine Reverletzung ist bislang nicht bekannt.

Erklärungen des NZT-Ansatzes bezüglich des positiven Rehabilitationsverlaufs

Ein Kernelement des NZT ist die direkte Überprüfung von Interventionen durch Assessments, die den aktuellen Funktionszustand messen. Jede Übung löst messbare Reaktionen im Nervensystem aus: positiv (bessere Koordination oder Muskelaktivierung), negativ (Schutzmechanismen, z. B. Muskelinhibition) oder neutral (kein Effekt). Im geschilderten Fall half dieser Ansatz, individuelle Übungen zu identifizieren. Durch die progressive Steigerung der Übungen verbesserte sich die Bewegungsqualität des Spielers deutlich. Anfangs konnte er Kopfdrehbewegungen mit geschlossenen Augen im Stehen nicht sicher ausführen, da zahlreiche Kompensationsstrategien sichtbar waren. Re-Assessments zeigten zudem Gleichgewichtsprobleme im Romberg-Test und Einschränkungen der hinteren linken Muskelkette. Wurden die Kopfdrehbewegungen jedoch langsamer und mit Anlehnung an die Wand durchgeführt, verschwanden die Kompensationen im Romberg- als auch der Krafttest (Abb. 4). Dies verdeutlicht ein zentrales Basiskonzept des NZT. Aus neurozentrierter Sicht stellen nämlich Bewegungsstörungen, wie im Fall des Spielers mit Kompensationen, Gleichgewichtsprobleme oder muskuläre Inhibition, ein Output des Gehirns dar. Das zentrale Nervensystem reagiert auf wahrgenommene oder potenzielle Gefahren, aktiviert Schutzmechanismen und steuert Bewegungen entsprechend. Einschränkungen oder Koordinationsprobleme können daher als Schutzreaktionen verstanden werden, die den Körper vor möglicher Gefahr bewahren sollen [9]. Die im Fallbeispiel gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen diese Basiskonzepte des NZT und heben hervor, wie wichtig u. a. das vestibuläre System nicht nur für die Rehabilitation, sondern auch für die allgemeine Leistungsfähigkeit im Fußball ist.

Einordnung des vestibulären Systems im Fußball

Das vestibuläre System ist entscheidend für das Gleichgewicht und die räumliche Orientierung im Fußball. Es arbeitet eng mit dem visuellen und propriozeptiven System zusammen, um Bewegungen zu stabilisieren und die Körperlage im Raum zu bestimmen. Durch die enge Verbindung mit dem Kleinhirn und der Formatio reticularis spielt es zudem eine wichtige Rolle bei der reflektorischen Stabilität des Körpers. Im Fußball steigt mit zunehmender Geschwindigkeit und Dynamik des Spiels die Komplexität der Anforderungen [10]. Spieler müssen Spielsituationen unter Zeit- und Gegnerdruck erfassen, blitzschnell Entscheidungen treffen und präzise umsetzen. Ein Profifußballspieler führt im Wettkampf durchschnittlich rund 869 Scans durch [11], was das reibungslose Zusammenspiel von vestibulärem und visuellem System verdeutlicht. Für schnelle Richtungswechsel, Sprünge und Scans verarbeitet das vestibuläre System Informationen aus den drei Bogengängen, die bei Kopfbewegungen in der Horizontalen und Vertikalen reagieren. Zudem erhält es Informationen aus den Makulaorganen Utriculus und Sacculus, die lineare und rotatorische Beschleunigungen sowie Kopfneigungen registrieren. Ein gut funktionierendes vestibuläres System trägt zur Verletzungsprävention bei, da es Gleichgewichtsstörungen reduziert und eine schnelle Anpassung an unerwartete Situationen ermöglicht. Ebenfalls sorgt es für stabilere Bewegungen und einer höheren Reaktionssicherheit, insbesondere bei Gegnerkontakt oder schnellen Richtungswechseln.

Literatur

- Klein, C., Bloch, H., Burkhardt, K., Kühn, N., Pietzonka, M., Schäfer, M., Woller, M. & Toumi, N. (2024). VBG-Sportreport 2024 – Analyse des Verletzungsgeschehens in den zwei höchsten Ligen der Männer: Basketball, Eishockey, Fußball, Handball.Hamburg: VBG.

- Needle, A.R., Swanik, C.B., Schubert, M. et al. (2014). Decoupling of laxity and cortical activation in functionally unstable ankles during joint loading. European Journal of Applied Physiology, 114(10), 2129–2138.

- Pietrosimone, B.G., McLeod, M.M., Lepley, A.S. (2012). A theoretical framework for understanding neuromuscular response to lower extremity joint injury. Sports Health, 4(1), 31–35.

- Lepley, A.S., Strouse, A.M., Ericksen, H.M. et al. (2013). Relationship between gluteal muscle strength, corticospinal excitability, and jump-landing biomechanics in healthy women. Journal of Sport Rehabilitation, 22(4), 239–247.

- Swanik, C.B. (2015). Brains and sprains: The brain’s role in noncontact anterior cruciate ligament injuries. Journal of Athletic Training, 50(10), 1100–1102.

- Ericksen, H.M., Lepley, A.S., Gribble, P.A. et al. (2011). Cortical excitability of the quadriceps is decreased in individuals with unilateral anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Athletic Training, 46(3), S-36.

- Pietrosimone, B.G., McLeod, M.M., Ko, J.P. et al. (2012). Chronic ankle instability and corticomotor excitability of the fibularis longus muscle. Journal of Athletic Training, 47(6), 621–626.

- Kapreli, E., Athanasopoulos, S., Gliatis, J. et al. (2009). Anterior cruciate ligament deficiency causes brain plasticity: a functional MRI study. American Journal of Sports Medicine, 37(12), 2419–2426.

- Butler, D.S., Moseley, G.L. (2016). Explain Pain (2nd ed.). Adelaide: Noigroup Publications.

- Bush, M., Archer, D.T., Hogg, R. et al. (2015). Evolution of match performance parameters for various playing positions in the English Premier League. Human Movement Science, 39, 1–11.

- Aksum, K.M., Brotangen, S.E., Bjørndal, C.T. et al. (2021). The scanning activity of elite soccer players in matches. PLoS One, 16(3), e0248805.

- Grafen, K., Müller, D., Schauenberg, D., & Suslik, D. (Hrsg.). (2024). Neurozentriertes Training in der Sportphysiotherapie: 516 Abbildungen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Autoren

ist Sportwissenschaftler an der Sportwissenschaftlichen Fakultät Leipzig und Athletiktrainer im Fußball sowie Olympiastützpunkt Sachsen. In Leipzig leitet er sein Unternehmen „Neuromeets“ mit dem Schwerpunkt Athletiktraining und Rehabilitation mit neurozentrierten Trainingsansätzen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Durchführung von Schulungen und Ausbildungen für Fachkräfte im Bereich Training und Therapie. Zudem bringt er langjährige Erfahrung als Athletik- und Rehatrainer im Vereins- und Verbandskontext mit, unter anderem durch seine Arbeit bei RB Leipzig und den weiblichen Nachwuchsnationalmannschaften des DFB.

(Stand 2025)