Die Debatte über die beste Behandlung bei akuten Muskel- und Sehnenverletzungen spaltet die Gemeinschaft der Sportmediziner. Experten diskutieren leidenschaftlich über die Vor- und Nachteile von konservativen und chirurgischen Therapieansätzen. In der Tat hängt die Wahl des Therapieverfahrens von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich klinisch-funktionalen und bildmorphologischen Aspekten sowie vom zukünftigen Belastungsanspruch des Patienten.

Hamstringverletzungen sind ein besonders kontroverses Gebiet, bei dem die Entscheidung zwischen einer Operation oder einer konservativen Therapie oft schwerfällt. Die aktuelle Studienlage [1] zeigt, dass eine operative Refixation bei Patienten mit 2-fachem Sehnenriss/-abriss mit mehr als 2 cm Retraktion oder bei kompletten 3-fachen Sehnenrissen bei Hamstringverletzungen angezeigt ist. Bei der Wahl des Therapieverfahrens muss abgewogen werden, welchen Belastungen die Muskulatur in Zukunft ausgesetzt ist. Es wird diskutiert, ob das Befestigen von abgerissenen Muskeln(-anteilen) an ihren Ursprüngen bei zu erwartenden erneuten starken Belastungen, wie sie im Leistungssport gegeben sind, weniger häufig zu Rezidiven führt als das Heilungsergebnis nach konservativem Procedere. Einige Patienten scheuen jedoch den chirurgischen Eingriff aufgrund der allgemeinen Risiken und der Einschränkungen durch den Nachbehandlungsplan. In der klinischen Realität zeigt sich, dass Befunde nicht immer klar abzugrenzen sind und Patienten sich nach o.g. Diskussion der Behandlungsoptionen vor einer Operation häufig für ein konservatives Therapieprocedere entscheiden.

Fallbeispiel

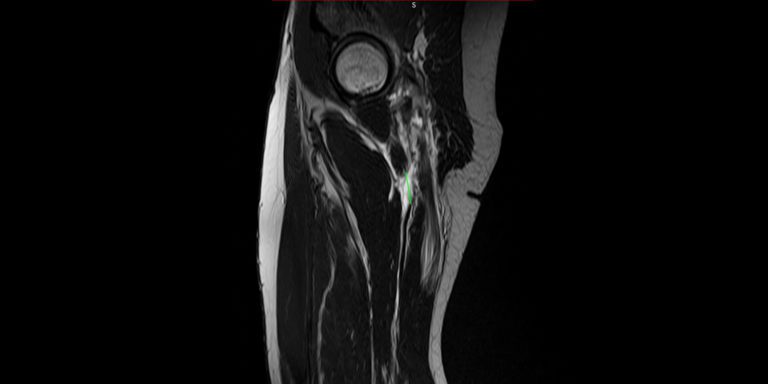

In diesem Fallbericht geht es um eine 53-jährige Leistungssportlerin, die nach einem Weitsprung über ein plötzliches Ziehen im linken rückseitigen Oberschenkel (Region des proximalen Ansatzes des m. biceps femoris), Muskelkrämpfe sowie Nicht-Belastbarkeit des Beines klagt. Die Patientin ist an Unterarmgehstützen mobil, eine Beugung des m. biceps femoris ist nur noch teilweise möglich, der Bereich des Muskelansatzes deutlich druckdolent und krampfneigend. Ein MRT (Abb. 1) offenbart die Schwere der Verletzung: Einen kompletten Abriss der Bizepssehne am Tuber Ischiadicum (Harmstring Abriss Grad IV nach der British Athletics Muscle Injury Classification) sowie geringe Ödeme des Bizeps femoris und intermuskulär in der Adduktorenloge. Formal besteht bei einer Retraktion der Sehne von 3 cm sowie einer nicht mehr vorhandenen Deckung des Tuber Ischiadicum eine OP-Indikation zur Refixation der Sehne. Der Rest der Ischiocruralen Muskulatur (m. semitendinosus, m. semimembranosus) (Abb. 2) kompensiert zu Teilen die Funktion des am Tuber Ischiadicum abgerissenen Teils des m. biceps femoris, sodass Hüftstreckung und Kniebeugung noch gegeben sind. In der Zusammenschau der Befunde entscheiden wir uns gemeinsam mit der Patientin für einen konservativen Therapieversuch mit dem Fokus auf der Regeneration der Muskulatur und Schmerzlinderung. In diesem Fall setzen wir als bioelektrisches, regeneratives Verfahren die „Percutaneous Bioelectric Current Stimulation“ (PBCS / Axomera®) ein. Bei der PBCS-Therapie wird über feine Sonden ein elektrisches Gleichstrom-Feld (EF) generiert. Dieses elektrische Feld wird mikroprozessorgesteuert mehrfach pro Sekunde individuell an den Patienten und das entsprechende Gewebe angepasst [2, 3].

Quelle: Häggström, Mikael (2014). “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008

Dabei entstehen zwei Haupt-Wirkmechanismen:

- Schmerzreduktion durch Neutralisierung des entzündlichen Gewebsmilieus

- Förderung von Zellmigration (z. B. Fibroblasten und andere Muskel-Vorläuferzellen) in den Gewebsdefekt

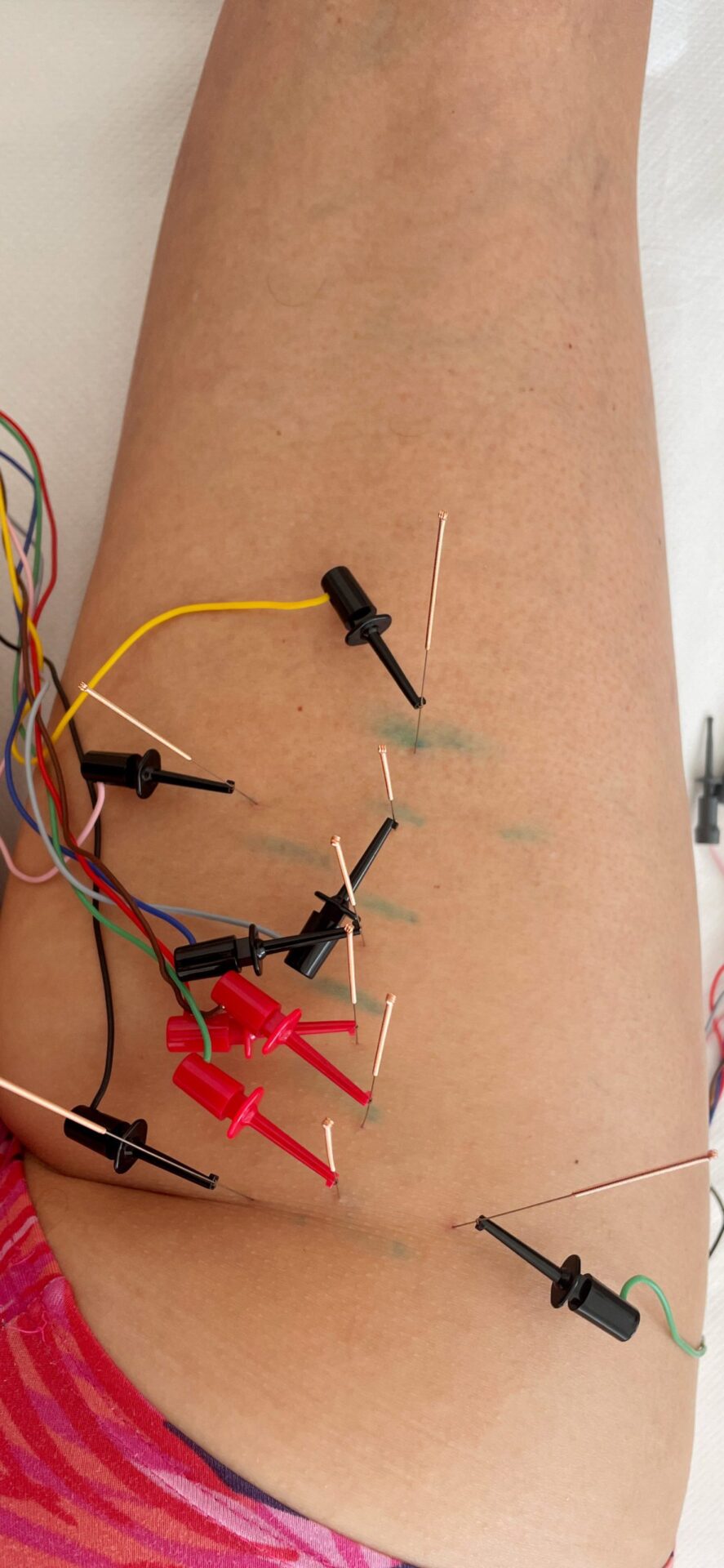

Das Ziel der PBCS-Therapie ist es, das Gewebe möglichst narbenfrei und schnell zur Heilung zu bringen und gleichzeitig die akute Begleitreaktion (Schwellung, Rötung und Entzündung) zu lindern und so den Schmerz zu reduzieren. Bei der Behandlung werden feine Sonden in den druckdolenten Bereich eingestochen und direkt in den Defekt vorgeschoben (Abb. 3). Als Navigation dienen dabei die Abmessungen des Befundes auf dem MRT-Bildkorrelat sowie die Ultraschallkontrolle. Das Ziel ist es, die Sonden möglichst präzise direkt in den Befund sowie in den Bereich des Ausstrahlungsschmerzes zu platzieren. Anschließend wird jede einzelne Sonde mit dem PBCS-Stimulator verbunden, der dann über 30 Minuten ein elektrisches Feld generiert. In der Regel sind vier bis sechs Sitzungen notwendig, idealerweise wird möglichst zeitnah zum Auftreten der Verletzung mit der Behandlung begonnen. In diesem Fall waren vier Sitzungen notwendig. Bereits zwei Tage nach der ersten Therapie war die Patientin deutlich schmerzgemindert und lief ohne Gehstützen. Es wurden noch drei weitere Therapien im Abstand von jeweils drei Tagen durchgeführt und die Patientin war schließlich schmerzfrei.

Fazit

Die PBCS-Therapie bietet uns in der Praxis ein regeneratives Therapieverfahren, das unser Behandlungsrepertoire bereichert, insbesondere bei Krankheitsbildern, bei denen bisher wenige andere Therapieansätze existieren. Da keine Injektionen oder chirurgischen Eingriffe mit der Therapie verbunden sind, sehen wir praktisch keine Nebenwirkungen oder Komplikationen. Die Krankheitsgeschichte dieser 53-jährigen Leistungssportlerin ist ein lebhaftes Beispiel dafür, wie neue und innovative Therapieansätze das Outcome der Patienten überraschend schnell verbessern können. Die PBCS-Therapie bietet eine vielversprechende Option für diejenigen, die sich gegen eine Operation entscheiden und dennoch eine effektive, schonende und sichere Behandlung suchen. Dabei kann die PBCS-Therapie auch in Kombination mit anderen Verfahren wie z. B. Akupunktur oder Eigenblutpräparaten (z. B. Orthokine®) angewendet werden, solange nicht parallel lokal Steroide zum Einsatz kommen.

Literatur

[1] Partenheimer, A., Lill, H. Offene Refixation bei proximalen Hamstring-Verletzungen. Oper Orthop Traumatol 32, 433–439 (2020). https://doi.org/10.1007/s00064-019-00641-y

[2] Molsberger A, McCaig CD. Percutaneous direct current stimulation – a new electroceutical solution for severe neurological pain and soft tissue injuries. Med Devices (Auckl). 2018;11:205-214. Published 2018 Jun 14. doi:10.2147/MDER.S163368

[3] McCaig, C. D., B. Song, und A. M. Rajnicek. „Electrical dimensions in cell science“. Journal of Cell Science 122, Nr. 23 (2009): 4267–76. https://doi.org/10.1242/jcs. 023564.

Autoren

ist Arzt in Weiterbildung (WBA) Orthopädie und Unfallchirurgie. Er arbeitet seit 2020 in der Privatpraxis Böwing-Molsberger in Düsseldorf und ist seit 2021 Dozent der Forschungsgruppe Akupunktur.