Oftmals vergeht eine lange Zeit, bis die Diagnose eines Lymphödems gestellt wird. Erst nach vielen Jahren, unzähligen Beschwerden im Alltag und einem stetig wachsenden Leidensdruck erhalten die Patienten ihre Diagnose und die passende Therapie wird eingeleitet. Die rechtzeitige Diagnose stellt jedoch die Voraussetzung für eine adäquate und lebenslange Betreuung der Betroffenen dar. Je früher das Lymphödem erkannt wird, desto eher kann durch die entsprechenden Behandlungsmaßnahmen der Krankheitsverlauf des Lymphödems gemildert und damit die Lebensqualität der Betroffenen verbessert werden.

Warum wird die Lymphödem-Behandlung oftmals nicht rechtzeitig eingeleitet?

Die frühzeitige Diagnose des Lymphödems stellt eine besondere Herausforderung dar, denn häufig treten Lymphödeme recht unerwartet auf: nach einer Operation oder Verletzung, nach einer onkologischen Behandlung oder Infektionen. Die Entwicklung eines sekundären Lymphödems ist auch noch Jahre nach einer Behandlung möglich. Ein fortschreitendes Lymphödem hat allerdings gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten: das Gewebe verhärtet, Infektionen können sich schneller ausbreiten und das Risiko für chronische Entzündungen steigt. Darüber hinaus wird die Lebensqualität enorm eingeschränkt und ab einem erhöhten Stadium sind die Schwellungen nicht mehr reversibel. Im Folgenden wird das Krankheitsbild des Lymphödems genauer beleuchtet und es werden neue Anwendungsmöglichkeiten des Extrazellulären Wasserverhältnisses in der Therapie und Diagnostik des Lymphödems aufgezeigt. Dieses Fachwissen soll dazu beitragen, den Zeitraum von der Entstehung bis zur Behandlung des Lymphödems zu verkürzen und den Betroffenen zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen.

Quelle: InBody Deutschland

Was ist das Lymphödem?

Definition und Pathophysiologie

Das Lymphödem ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Interstitiums. Es entsteht als Folge einer primären oder sekundären Schädigung des Lymphdrainagesystems und äußert sich in Form von Flüssigkeitsansammlungen unter der Haut. Unter physiologischen Bedingungen herrscht ein Gleichgewicht zwischen der durch die Blutgefäßwände hindurch filtrierten Flüssigkeit in die Zellzwischenräume und deren Abtransport aus dem Interstitium. Entsteht jedoch, unterschiedlichen Ursachen zufolge (s. Tab.1), ein erhöhter Flüssigkeitszustrom aus den Blutgefäßen in die Zellzwischenräume oder ist der Abstrom interstitieller Flüssigkeit über die Blut- und/oder Lymphgefäße nicht ausreichend, wird eine Ödembildung im Interstitium bewirkt.[1] Grundsätzlich können alle Körperteile von einem Lymphödem betroffen sein, häufig treten diese allerdings im Bereich der Arme und Beine auf.[2]

Primäres und sekundäres Lymphödem

Lymphödeme können entweder primär oder sekundär sein. Während ein primäres Lymphödem auf eine genetische Veranlagung zurückzuführen ist, entstehen sekundäre Lymphödeme aufgrund verschiedener Erkrankungen, Verletzungen oder Operationen sowie als Folge von Therapien.[1] Schätzungen zufolge leiden in Deutschland etwa 3 Millionen Menschen unter einer Erkrankung des Lymphsystems,[3] wobei Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Genaue Zahlen über das Auftreten des sekundären Lymphödems sind jedoch schwer zu ermitteln und die Ursachen sind dabei weltweit sehr verschieden.[1]

Ursachen des Lymphödems

Der aktuellen „S2k Leitlinie zur Diagnostik und Therapie des Lymphödems“ zufolge liegen dem primären Lymphödem vererbte oder sporadisch auftretende Genmutationen zugrunde. Diese können sich bereits im Fötus, im Rahmen der Geburt oder auch erst später im Alter bemerkbar machen.[1] Deutlich häufiger als das primäre Lymphödem tritt das sekundäre Lymphödem auf.

Ein Malignom und seine Behandlung stellt die häufigste Ursache für sekundäre Lymphödeme dar.[1] Insbesondere Tumoroperationen mit Lymphknotenentfernungen spielen in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Brustkrebsbehandlungen sind an dieser Stelle besonders hervorzuheben, da diese häufig zu einem sekundären Arm-, Brust- oder Brustwandödem führen. Aber auch andere Krebserkrankungen wie Prostata-, Darm- oder Blasenkrebs und weitere gynäkologische Tumore können die Ursache eines sekundären Lymphödems darstellen.[1,2] An dieser Stelle besonders zu berücksichtigen ist die Tatsache, dass sich ein sekundäres Lymphödem auch noch Jahre nach einer Behandlung entwickeln kann.[2] Auch operative Eingriffe, beispielsweise nach einem schweren Unfall, können zu einer Entstehung des sekundären Lymphödems beitragen. Darüber hinaus haben Gewebeverletzungen und Infektionen sowie eine Adipositas einen erheblichen Einfluss auf das Lymphödem.[1, 2]

Quelle: InBody Deutschland

Stadien und Folgen

Eine wesentliche Problematik des Lymphödems besteht darin, dass dieses immer weiter fortschreitet, wenn es nicht adäquat behandelt oder erst in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird. Der Ablauf eines Lymphödems kann in vier Stadien unterteilt werden: [1,4]

- Stadium 0 (Latenzstadium)

- Stadium I

- Stadium II

- Stadium III

Die Stadien des Lymphödems veranschaulichen die Relevanz einer frühzeitigen Diagnose, denn ab dem 3. Stadium treten erhebliche Folgeschäden auf: das Gewebe verhärtet, akute Infektionen werden begünstigt, das Risiko für chronische Entzündungen steigt und die Schwellungen sind nicht mehr reversibel.[1,5] Darüber hinaus geht die Erkrankung im weiteren Verlauf mit einer Zunahme von Bindegewebe und Fettgewebe einher. Es kommt zu Veränderungen auf zellulärer Ebene sowie schmerzhaften Beeinträchtigungen des muskuloskelettalen Systems. Zusätzlich weisen Lymphödem-Patienten eine signifikant reduzierte Lebensqualität auf.[1]

Die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgeschäden eines fortschreitenden Lymphödems verdeutlichen die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Diagnose, um die entsprechenden Behandlungsmaßnahmen frühzeitig einzuleiten.

Studienaufbereitung zur Erfassung und zum Management des Lymphödems

Extrazelluläres Wasserverhältnis zur Lymphödem-Erfassung sowie zur Einschätzung der Schwere und Entwicklung beidseitiger Lymphödeme

In dieser Studie von Yasunaga et al. (2020) wurde das Extrazelluläre Wasserverhältnis als Parameter zur Beurteilung von Lymphödemen überprüft. Dazu wurden 38 Patientinnen mit einem einseitigen sekundären Lymphödem und eine entsprechende Kontrollgruppe näher untersucht. Dabei zeigt sich Folgendes:

- Das Extrazelluläre Wasserverhältnis stellt einen geeigneten Indikator dar, um Lymphödeme zu erfassen. Der Grenzwert liegt mit einer Sensitivität von 81,6% und einer Spezifität von 97,4% bei 0,400 (0,3995).

- Das Extrazelluläre Wasserverhältnis ist ein geeigneter Indikator, um die Entwicklung sowie den Schweregrad eines Lymphödems zu ermitteln.

- Über das Extrazelluläre Wasserverhältnis kann das Vorliegen eines einseitigen oder beidseitigen Lymphödems bestimmt werden ohne weitere Kontrollmessungen an anderen Körpersegmenten durchzuführen.[6]

Quelle: Yasunaga, Y., Kondoh, S., Nakajima, Y., Mimura, S., Kobayashi, M., Yuzuriha, S., & Kondoh, S. (2020). Extracellular Water Ratio as an Indicator of the Development and Severity of Leg Lymphedema Using Bioelectrical Impedance Analysis. Lymphatic Research and Biology. doi:10.1089/lrb.2020.0074

Extrazelluläres und intrazelluläres Wasser zur Erfolgskontrolle der Lymphödem-Behandlung von Patienten verschiedener BMI-Gruppen

Das Ziel der vorliegenden Studie von Pereira de Godoy et al. (2018) bestand darin, die Auswirkungen einer intensiven Lymphödem-Behandlung (manuelle Lymphdrainage, zervikale Lymphtherapie, mechanische Lymphtherapie, Kompressionsstrümpfe) bei Patienten aus verschiedenen BMI-Bereichen zu untersuchen (25 bis 30, 30 bis 40 und > 40 kg/m²). In diese Studie wurden 59 Patienten mit einem Lymphödem der unteren Extremitäten des Grades III (Elephantiasis) inkludiert. Dabei zeigt sich Folgendes:

- Mit der Zunahme des BMI-Bereiches sind das intrazelluläre Wasser und extrazelluläre Wasser der Patienten signifikant erhöht.

- Eine intensive Behandlung führt zur signifikanten Reduktion des intrazellulären und extrazellulären Wassers in allen BMI-Bereichen, mit Ausnahme des intrazellulären Wassers im Bereich von 25 bis 30 kg/m².[7]

Quelle: Jose Maria Pereira de Godoy, Henrique Jose Pereira de Godoy, Ana Carolina Pereira de Godoy, Maria de Fatima Guerreiro Godoy (2018). Lymphedema in patients in different BMI ranges and therapeutic response to intensive treatment. International Journal of Medical Science and Diagnosis Research (IJMSDR), 2 (6), 11-18.

Extrazelluläres Wasserverhältnis und Impedanz-Verhältnis zum Management einer komplexen Entstauungstherapie

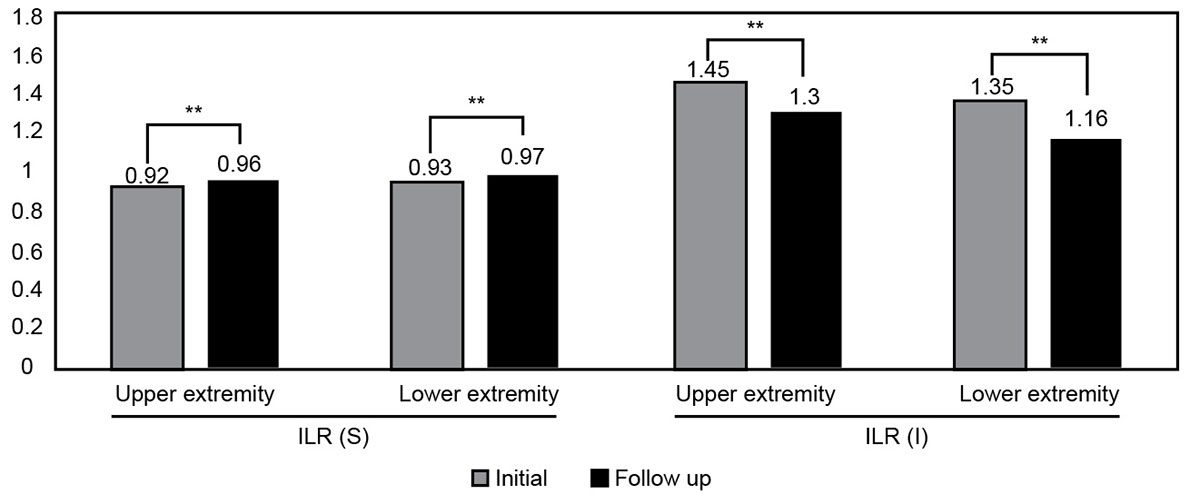

Diese Studie von Cho et al. (2020) verfolgte das Ziel, den Einsatz der bioelektrischen Impedanzanalyse als geeignetes Instrument in der Früherkennung und dem Langzeitmanagement von Lymphödemen zu evaluieren. Dazu wurden 29 Patienten mit einem krebsbehandlungsbedingten Lymphödem (12 obere Extremitäten, 17 untere Extremitäten) zu Beginn sowie am Ende einer komplexen Entstauungstherapie untersucht. Dabei zeigt sich Folgendes:

- Sowohl das Extrazelluläre Wasserverhältnis als auch das Impedanz-Verhältnis (ILR (I)) zwischen den Extremitäten verbessern sich signifikant über den Behandlungszeitraum (p < 0,01, p < 0,05). Darüber hinaus korrelieren die Parameter signifikant miteinander.

- Die Grenzwerte des Extrazellulären Wasserverhältnisses für einen mäßigen und schweren Grad des Lymphödems liegen bei 0,3855 und 0,3955.

- Das Impedanz-Verhältnis zwischen den Extremitäten stellt einen geeigneten Indikator zum Management einer komplexen Entstauungstherapie dar (ILR-Berechnung: Betroffenes Segment / Nicht betroffenes Segment). [8]

Quelle: Cho, Kye Hee; Han, Eun Young; Lee, Seung Ah; Park, Hyun; Lee, Chan; IM, Sang Hee (2020). Feasibility of Bioimpedance Analysis to Assess the Outcome of Complex Decongestive Therapy in Cancer Treatment-Related Lymphedema. Frontiers in Oncology, 10, 111. doi:10.3389/fonc.2020.00111

Extrazelluläres Wasserverhältnis – Erläuterung und medizinische Anwendung

Extrazelluläres Wasserverhältnis (EZW/GKW-Verhältnis)

Das Extrazelluläre Wasserverhältnis (EZW/GKW-Verhältnis) wird mittels bioelektrischer Impedanzanalyse ermittelt. Es gibt das Verhältnis des extrazellulären Wassers zum Gesamtkörperwasser an und ist damit ein wichtiger Indikator für einen ausgeglichenen Körperwasserhaushalt. Der Normbereich des EZW/GKW-Verhältnisses liegt zwischen 0,360 und 0,390. In der Medizin wird dieser Parameter verwendet, um Wassereinlagerungen zu erfassen.[6-8] Liegt das EZW/GKW-Verhältnis über 0,390 deutet dies auf Ödeme hin. Ein EZW/GKW-Verhältnis unter 0,360 ist dagegen ein Indiz für eine Dehydration.

Quelle: InBody Deutschland

Der Normbereich des EZW/GKW-Verhältnisses basiert auf der Erkenntnis, dass bei einem gesunden Menschen das Verhältnis zwischen intra- und extrazellulärem Wasser 62% zu 38% betragen sollte. Das EZW/GKW-Verhältnis wird demnach über die folgende Formel berechnet:

Extrazelluläres Wasser (EZW) / Gesamtkörperwasser (GKW)

Segmentale EZW/GKW-Verhältnisanalyse

Die Segmentale EZW/GKW-Verhältnisanalyse gibt das Verhältnis des extrazellulären Wassers zum Gesamtkörperwasser für jedes Körpersegment an. Dadurch können Ödeme nicht nur frühzeitig identifiziert, sondern ebenso lokalisiert werden. Liegt das EZW/GKW-Verhältnis in einem Körpersegment zwischen 0,390 und 0,400, liefert dies erste Anzeichen für die Entstehung eines Ödems. Der eindeutige Grenzwert für das Vorhandensein eines Ödems liegt bei ≥ 0,400.[6]

Quelle: InBody Deutschland

Über die Segmentale EZW/GKW-Verhältnisanalyse können Lymphödeme bereits im Latenzstadium und Stadium I erkannt werden und damit solange sie noch reversibel sind. Gleichzeitig kann zwischen einem einseitigen oder beidseitigen Lymphödem unterschieden werden. In der Studie von Yasunaga et al. (2020) wurde festgestellt, dass die Entstehung eines beidseitigen Lymphödems mittels herkömmlicher Messmethoden, beispielsweise Umfangsmessungen, häufig unerkannt bleibt. Das Segmentale EZW/GKW-Verhältnis liefert dagegen ein frühzeitiges Indiz für die Entstehung eines beidseitigen Lymphödems.[6]

Die Abstufungen des EZW/GKW-Verhältnisses (> 0,390; > 0,400; > 0,410; usw.) geben einen zusätzlichen Aufschluss über die Schwere des Lymphödems. Diese Kategorisierung stellt nicht nur für die Ist-Zustands-Analyse ein wichtiges Hilfsmittel dar, sondern unterstützt den Behandelnden ebenso im Rahmen des Patientenmanagements.[6,7]

Quelle: InBody Deutschland

Fazit

Eine frühzeitige Diagnose des Lymphödems ist essentiell, um die entsprechenden Behandlungsmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten. Mit einer Lymphödem-Behandlung im frühen Stadium werden die Symptome des Lymphödems gemildert und das Risiko für Folgeschäden wird vermindert. Zum anderen werden die Patienten auf dem Weg zu einem Leben mit einem geringeren Leidensdruck und einer erhöhten Lebensqualität unterstützt. Das Extrazelluläre Wasserverhältnis ist Studien zufolge ein geeigneter Indikator, um Lymphödeme rechtzeitig zu erkennen und die Behandlungsverläufe der Patienten zu kontrollieren. Der eindeutige Grenzwert des EZW/GKW-Verhältnisses liegt bei 0,400.[6-8] Dennoch bleibt zu berücksichtigen, dass das EZW/GKW-Verhältnis ergänzend zu weiteren diagnostischen Methoden eingesetzt werden sollte. Darüber hinaus empfehlen wir, sich individuell zu erkundigen, welcher Grenzwert von einem Hersteller empfohlen wird.

Mehr Informationen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Gesundheit Ihrer Patienten finden Sie im neuen InBody-Applikationspapier.

Anwendungsmöglichkeiten der Körperzusammensetzungsanalyse als Baseline Check-Up und Erfolgskontrolle der Therapiemaßnahmen:

Literatur

1 https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/058-001l_S2k_Diagnostik_und_Therapie_der_Lymphoedeme_2019-07.pdf

2 https://www.cme-point.de/Fortbildungen/2308_Lymph%c3%b6dem_WEB.pdf

3 https://www.keuchen.com/sanitaetshaus-1/kompressionstherapie/lymphologische-versorgungen-1/

4 https://www.medi.de/gesundheit/diagnose-therapie/lymphoedem/

5 https://www.primomedico.com/de/behandlung/lymphoedem/

6 Yasunaga, Y., Kondoh, S., Nakajima, Y., Mimura, S., Kobayashi, M., Yuzuriha, S., & Kondoh, S. (2020). Extracellular Water Ratio as an Indicator of the Development and Severity of Leg Lymphedema Using Bioelectrical Impedance Analysis. Lymphatic Research and Biology. doi:10.1089/lrb.2020.0074

7 Jose Maria Pereira de Godoy, Henrique Jose Pereira de Godoy, Ana Carolina Pereira de Godoy, Maria de Fatima Guerreiro Godoy (2018). Lymphedema in patients in different BMI ranges and therapeutic response to intensive treatment. International Journal of Medical Science and Diagnosis Research (IJMSDR), 2 (6), 11-18.

8 Cho, Kye Hee; Han, Eun Young; Lee, Seung Ah; Park, Hyun; Lee, Chan; IM, Sang Hee (2020). Feasibility of Bioimpedance Analysis to Assess the Outcome of Complex Decongestive Therapy in Cancer Treatment-Related Lymphedema. Frontiers in Oncology, 10, 111. doi:10.3389/fonc.2020.00111