Kaum ein anderes Lebensmittel steht in den letzten Jahren so im Fokus der Sporternährung wie Wasser. Das aus guten Gründen. Wasser ist Grundlage des Lebens und Basis aller Getränke, die vor, während und nach dem Sport konsumiert werden. Es ist somit quantitativ als auch qualitativ eines der wichtigsten Lebensmittel in der Sporternährung.

Zur Sicherstellung einer hohen Wasserqualität gibt es in Deutschland zahlreiche gesetzliche Regelungen. Zu den ältesten Regelungen zählen die Bad Nauheimer Beschlüsse aus dem Jahre 1911, die wissenschaftliche Grundlagen für eine erste Klassifikation von Mineral- und Heilquellen beinhalten. Für das Lebensmittel Mineralwasser ist die Mineral- und Tafelwasser-Verordnung (MTVO) und für das Leitungswasser die Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV) von Relevanz. Für das Arzneimittel Heilwasser ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zuständig. Auf Basis der jeweiligen spezifischen Zusammensetzung hat es eine wissenschaftlich nachgewiesene lindernde oder heilende Wirkung bei einer Erkrankung und kann erst nach dem erfolgten Nachweis und Vorlage einer Monografie als Heilwasser amtlich zugelassen werden. Die für ein Heilwasser charakteristischen Mineralstoffe überschreiten oft die in der MTVO für das Lebensmittel Mineralwasser angegebenen Mindestwerte. So liegen die Richtwerte für Calcium bei 250 mg pro Liter, für Magnesium bei 100 mg pro Liter, für Hydrogencarbonat bei 1.300 mg pro Liter.

Die MTVO unterscheidet zwischen Quell-, Tafel- und Mineralwasser. Quellwasser muss aus unterirdischen Wasservorkommen stammen und direkt am Quellort abgefüllt werden. Es bedarf keiner amtlichen Anerkennung, muss jedoch den Trinkwasserkriterien entsprechen. Bei Tafelwasser handelt es sich um Trink- oder Mineralwasser, dem verschiedene Zutaten wie Meerwasser, Sole, Mineralstoffe und Kohlensäure zugegeben werden dürfen. An ein Natürliches Mineralwasser stellt der Gesetzgeber weitergehende Anforderungen. Mit wenigen Ausnahmen (Eisen, Mangan, Schwefel, Arsen, Kohlensäure) dürfen einem Natürlichen Mineralwasser weder Stoffe hinzugefügt noch entfernt werden. Zudem heißt es im § 2 der MTVO u.a.:

Natürliches Mineralwasser ist Wasser, das folgende besondere Anforderungen erfüllt:

- Es hat seinen Ursprung in unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen und wird aus einer oder mehreren natürlichen oder künstlich erschlossenen Quellen gewonnen.

- Es ist von ursprünglicher Reinheit und gekennzeichnet durch seinen Gehalt an Mineralstoffen,

Spurenelementen oder sonstigen Bestandteilen und gegebenenfalls durch bestimmte, insbesondere ernährungsphysiologische Wirkungen. - Seine Zusammensetzung, seine Temperatur und seine übrigen wesentlichen Merkmale bleiben

im Rahmen natürlicher Schwankungen konstant…

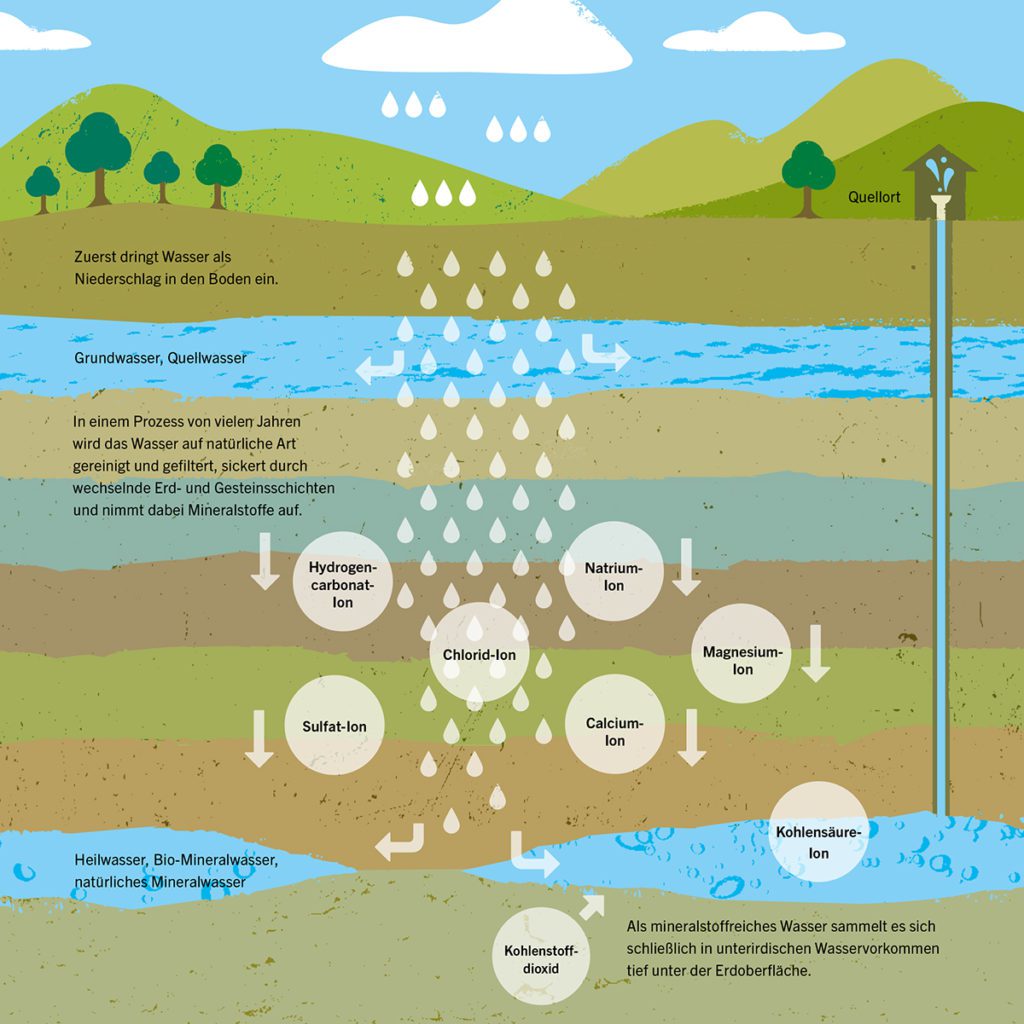

Als ursprünglich rein darf Natürliches Mineralwasser deshalb bezeichnet werden, weil es auf seinem Weg durch die verschiedenen Erd- und Gesteinsschichten auf natürliche Art gereinigt und gefiltert wird (Abb. 1). Um diese Reinheit zu bewahren, muss es auch direkt am Quellort abgefüllt werden. Der Begriff „ursprüngliche Reinheit“ bezieht sich auf die Abwesenheit von anthropogenen Stoffen, also solchen, die durch menschliche Aktivitäten in die Umwelt gelangt sind. Dazu zählen z. B. Rückstände von Pflanzenschutzmitteln (Pestiziden) oder Arzneimitteln sowie deren Abbau- (Metaboliten) und Transformationsprodukte. Im Sinne des Verbraucherschutzes ist in der MTVO zudem die Kommunikation mit dem Gehalt an Mineralstoffen geregelt. So darf ein Mineralwasser nur dann als calciumhaltig ausgelobt werden, wenn es mindestens 150 mg Calcium pro Liter enthält, magnesiumhaltig, wenn es mindestens 50 mg Magnesium pro Liter enthält, bicarbonat- bzw. hydrogencarbonathaltig, wenn es mindestens 600 mg Hydrogencarbonat pro Liter enthält. Anforderungen, die z. B. das Rosbacher Mineralwasser mit seinem sportgerechten 2:1-Ideal-Verhältnis von Calcium zu Magnesium perfekt erfüllt. Diese in einem sportgerechten Mineralwasser in einem wünschenswerten Verhältnis enthaltenen natürlichen Wirkstoffe nehmen in der Sportlerernährung eine wichtige Rolle ein (Abb. 2). So trägt Calcium sowohl zu einem normalen Energie-Stoffwechsel bei als auch u.a. zu einer normalen Funktion der Verdauungsenzyme. Magnesium trägt bekanntlich zu einer normalen Muskelfunktion bei sowie, was weniger bekannt ist, zur Proteinsynthese. Sowohl das im Körper gebildete als auch das mit dem Mineralwasser ergänzend aufgenommene Hydrogencarbonat übernehmen eine Schlüsselfunktion in der anaeroben-laktaziden Energiegewinnung beim Sport. Hydrogencarbonat kann das „Sauerwerden“ der Muskulatur effektiv verlangsamen, die zeitlich begrenzte Phase der anaeroben Energiegewinnung wirkungsvoll und leistungsstabilisierend sowohl verlängern als auch für eine potenziell höhere Frequenz anaerober Phasen z. B. in Spielsportarten sorgen.

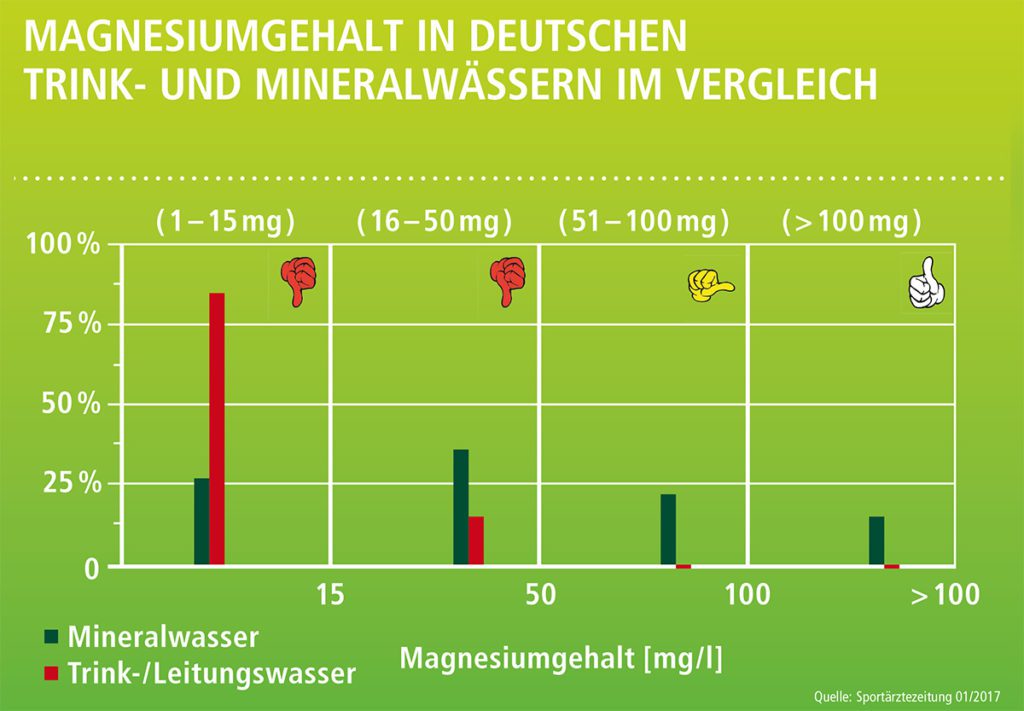

Die Bioverfügbarkeit bzw. Resorptionsquote von Mineralstoffen aus Wasser ist im Vergleich zu anderen Lebensmitteln hoch. Bei den Mineralstoffen Calcium und Magnesium liegt sie bei 40 – 50 %, somit auf dem Niveau von Milch und Milchprodukten und entsprechend höher als bei Gemüse, Obst oder Getreide. Auch wenn die Resorptionsquote bei Trink- und Mineralwässern gleich ist, der Gehalt an den wertgebenden Inhaltsstoffen ist es nicht. So enthält Trinkwasser nur maximal 50 mg Magnesium, über ¾ der Trinkwässer sogar weniger als 15 mg Magnesium pro Liter (Abb. 3). Beim Mineralstoff Calcium sieht es ähnlich aus: Nur 1 – 2 % der Trinkwässer enthalten die für ein calciumhaltiges Mineralwasser erforderliche Mindestmenge von 150 mg Calcium pro Liter. Es ist daher sehr konsequent, dass auch der Weltfußballverband FIFA den Konsum von Mineralwasser statt Leitungswasser empfiehlt und mehrere Vereine der Fußball-Bundesligen in Deutschland sowohl ihren Profi-Abteilungen als auch den Nachwuchsspielern sportgerechte Mineralwasser mit 2:1-Ideal-Verhältnis von Calcium zu Magnesium als Basisgetränke vor, während und nach dem Training und den Spielen zur Verfügung stellen.

Wird zur Unterstützung der Regeneration nach sportlichen Aktivitäten gezielt Eiweiß aufgenommen, benötigt der Körper Magnesium für die Biosynthese der erwünschten Muskelstrukturen aus regenerationsfördernden Proteinen. Magnesiumreiches Mineralwasser als Nach-Sport-Getränk kann hierfür parallel zum Ausgleich der sportbedingten Schweißverluste zusätzlich schnell und in hoher Bioverfügbarkeit Magnesium für die Proteinbiosynthese zur Verfügung stellen.

Unterschied Trinkwasser

Trinkwasser unterliegt der Trinkwasser-Verordnung und ist in Deutschland ein gut untersuchtes Lebensmittel. Es wird zu etwa zwei Dritteln aus Grundwasser und zu einem Drittel aus Oberflächenwasser gewonnen. Insbesondere das Oberflächenwasser unterliegt zahlreichen menschlichen Einflüssen und muss aufwendig aufbereitet und regelmäßig und sehr engmaschig im Wasserwerk kontrolliert werden. Im Vergleich zu Mineralwasser, insbesondere dann, wenn dieses aus tieferen Gesteinsschichten gewonnen wird, enthält Trinkwasser in der Regel höhere Konzentrationen an anthropogenen Spurenstoffen. Auch wenn das Toxizitätsrisiko aktuell noch als gering eingestuft wird: Je weniger, desto besser. Um den Gehalt an anthropogenen Stoffen, insbesondere an Hormonen, Arzneimitteln sowie deren Metaboliten beim Trinkwasser zu verringern, dürften stärkere Anstrengungen vorbeugender Minderungsmaßnahmen vom deutlich reduzierten Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz bis zum möglicherweise verringerten Arznei- und Medikamenteneinsatz sowohl beim Mensch als auch beim Nutztier notwendig sein. Ein gesundheitlich höheres Risiko wird beim Trinkwasser aktuell in der sogenannten „Last Mile“ gesehen, also im Rohrleitungssystem vom Hauswasseranschluss bis zum Wasserhahn. Das Trinkwasser kann hier beispielsweise durch Blei aus Hausleitungen, Nickel aus Armaturen und Nitrat, vor allem bei Hausbrunnen, belastet sein. Zudem kann Trinkwasser am Entnahmepunkt im Haushalt (Perlator) durch vielfältige Ursachen bakteriologisch verunreinigt werden. Insbesondere bei Stagnation von Wasser im Rohrleitungssystem wird die „Last Mile“ gesund-heitlich bedenklich. Das Risiko der letzten Meile gilt auch bei Trinkbrunnen, die an Schulen oder Sportstätten installiert sind. Das Gesundheitsamt Wiesbaden musste im Jahre 2019 20 % der installierten Trinkbrunnen in städtischen Schulen aufgrund von mikrobiologischen Beanstandungen wieder stilllegen.

Fazit

Sportliche Top- Leistungen sind an einen ausgeglichenen Wasser- und Mineralstoffhaushalt geknüpft. Natürliches Mineralwasser mit einem hohen Gehalt an sportrelevanten Wirkstoffen wie Calcium, Magnesium sowie Hydrogencarbonat ist Leitungswasser sowohl wegen der sportgerechteren Mineralisierung als auch des geringeren Gehaltes an unerwünschten Stoffen vorzuziehen. Die konkrete Empfehlung des Weltfußballverbandes FIFA zum Konsum von Mineralwasser anstatt Leitungswasser kann als Vorbild für andere Sportverbände dienen.

Zum Risiko von Stagnationswasser führt das Umweltbundesamt aus: “Trinkwasser, das länger als vier Stunden in der Trinkwasser-Installation ’stagniert‘ (gestanden) hat, sollte nicht zur Zubereitung von Speisen und Getränken genutzt werden. Lassen Sie Stagnationswasser ablaufen und machen Sie die ‚Fingerprobe‘: Frisches Wasser ist merklich kühler als Stagnationswasser.”

Autoren

ist Ernährungswissenschaftler und Mitglied des Vorstandes im Deutschen Institut für Sporternährung e.V. Bad Nauheim. Im Rahmen der sportmedizinischen Betreuung der Sportklinik Bad Nauheim berät er Leistungs- und Hochleistungssportler sowie Freizeit- und Breitensportler. Er hat einen Lehrauftrag an der Hochschule Fresenius und ist Dozent an der Darmstädter Akademie für Gesundheit und Sport (DAGeSp) der TU Darmstadt.

ist Ernährungswissenschaftler, zertifizierter Ernährungsberater und Vorstandsmitglied im Deutschen Institut für Sporternährung e.V. Bad Nauheim

(www.dise.online). Er besitzt Lehraufträge für Sporternährung an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, der Fachhochschule Münster und der Hochschule Fresenius. Zudem war er zweiter Vorsitzender des Zentralverbands ambulanter Therapieeinrichtungen (ZAT) Deutschland e.V.