Die Zahl der jährlich neu diagnostizierten Kreuzbandverletzungen nimmt weltweit zu. Ursächlich ist einerseits ein verändertes Freizeitverhalten, andererseits das bereits im Nachwuchsleistungssport gestiegene Anforderungsprofil, welches zu einer Unverhältnismäßigkeit zwischen Belastung und Belastbarkeit des heranwachsenden Körpers führen kann.

Kreuzbandverletzungen ziehen regelhaft hohe Behandlungskosten, eine lange Rehabilitationsphase und in vielen Fällen einen ungewissen Ausgang nach sich. Trotz verbesserter Behandlungsmethoden führt sowohl die konservative als auch die operative Behandlung einer Kreuzbandverletzung in vielen Fällen mittel- bis langfristig zur Entstehung einer Kniegelenksarthrose. In den letzten Jahren rückt daher die Rehabilitation nach Kreuzbandverletzung immer mehr in den Fokus. Insbesondere stellt sich die Frage: „Wann kann ich nach der Verletzung wieder Sport ausüben und werde ich auf dem Leistungsniveau wie vor der Verletzung aktiv sein können?“.

Unterschiedliche return-to-Phasen

Die Rückkehr nach Kreuzbandverletzung ist durch unterschiedliche Phasen gekennzeichnet. Die Basis bildet hierbei das Wiedererlernen von Alltagsfunktionen („Return to Activity“). Das nächste Ziel ist die Teilnahme an einer sportartspezifischen Rehabilitationsmaßnahme („Return to Sport“). In der nächsten Stufe wird dann nach erfolgreichem Abschluss der sportartspezifischen Rehabilitationsphase die Trainingsteilnahme erreicht („Return to Play“). Erst nach erfolgreicher Trainingsteilnahme wird daraufhin im besten Fall die Wettkampffähigkeit wiedererlangt („Return to Competition“). Der Weg bis dahin ist häufig steinig und von Rückschlägen gekennzeichnet. Das Ziel wird lange nicht von jedem Verletzten erreicht. Aus großen Metaanalysen der letzten Jahre ist bekannt, dass mehr als 30 % aller Kreuzbandverletzten ihre Sportart nicht wieder auf dem gleichen Niveau betreiben können wie vor der Verletzung. Die dauerhafte Rückkehr zum Wettkampsport in derselben Sportart erreicht nur etwa jeder zweite Sportler. Gleichzeitig ist das hohe Risiko einer Kreuzband-Reruptur gleichermaßen bekannt wie das Risiko, sich auf der Gegenseite eine Kreuzbandverletzung zuzuziehen. Aus diesem Grunde besteht der dringliche Wunsch aller Beteiligten (verletzter Sportler, Arzt, Physiotherapeut, Athletiktrainer, Trainerstab, Versicherungsträger usw.), anhand objektiver Daten, die Belastbarkeit eines Kniegelenkes nach Kreuzbandrekonstruktion einzuschätzen und die Rate unerwünschter Effekte (Reruptur, kontralaterale Ruptur) zu vermindern oder diese bestenfalls auszuschließen.

Analyse und Tests

Mit dem Ziel, objektive Testdaten zu gewinnen sind in der letzten Zeit High-Tech-Bewegungslabore wie das Athletikum Rhein Ruhr entstanden. Zentrale Bestandteile sind hier ein Speedcourt, Kraftmessplatten sowie ein Inertialsensorensystem, mit dem eine winkelgradgenaue multidirektionale Darstellung von Bewegung aller Gelenke der oberen und unteren Extremität und somit auch die Visualisierung von inkonsistenten Bewegungsmustern, Asymmetrien und Kompensation möglich sind. Die Analyse von Bodenreaktionskräften in Kombination mit der dreidimensionalen Betrachtung der Gelenkkinematik bei standardisierten Sprungtests ermöglicht eine differenzierte Aussage über die Stabilität eines Kniegelenkes sowohl absolut als insbesondere auch relativ gesehen im Vergleich zur Gegenseite und mit einem alters- und geschlechtsnormierten Vergleichskollektiv.

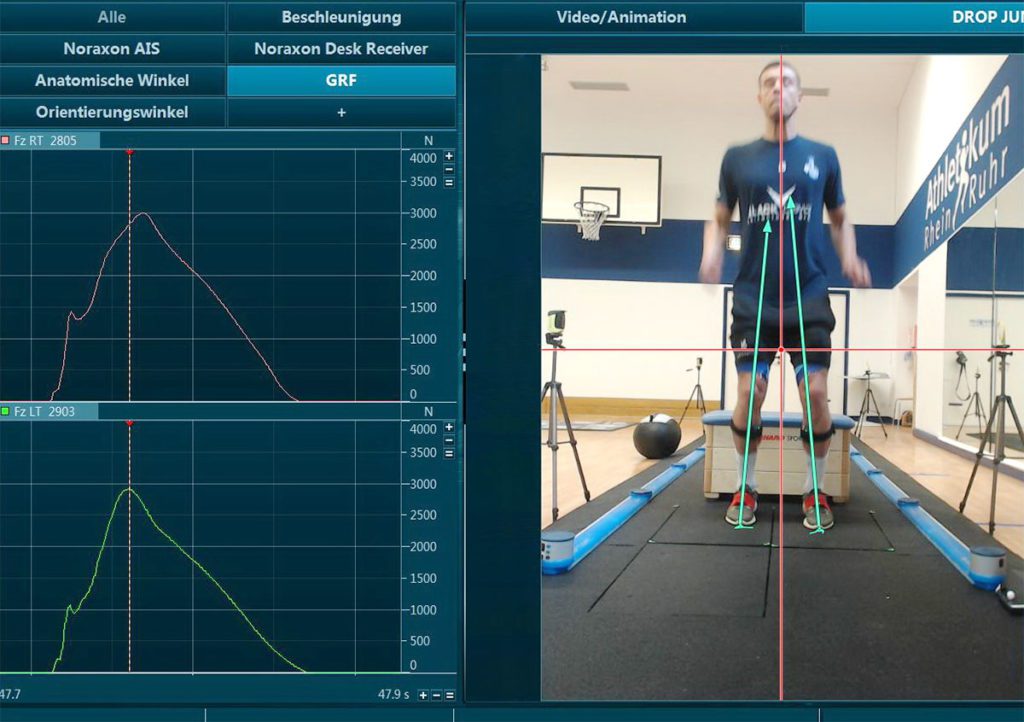

Sprungtests sind gut standardisierbar und seit Jahren integraler Bestandteil von Testbatterien nach Kreuzbandverletzung. Sowohl Counter Movement Jumps bzw. Drop Jumps als auch einbeinige Sprungtests (Drop Jump, Hop for Distance, Side Hop) sind hierbei gängige Tests, um pathologische Bewegungsmuster herauszuarbeiten. Die simultane Messung der Bodenreaktionskräfte beider Beine über Kraftmessplatten während des initialen Bodenkontaktes erlaubt die Berechnung von Symmetrieindizes und die Darstellung von Kraftvektoren, welche die achsgerechte Belastung der Gelenke visualisieren. Bestehende Defizite der neuromuskulären Ansteuerung sowie Muskelkraftdefizite können so quantifiziert werden (Abb. 1).

Bei wiederkehrenden Messungen kann ferner hierdurch auch die Trainingseffektivität objektiv dargestellt werden (Abb. 2). Gleichzeitig bietet die simultane Darstellung von Bewegung und wirkenden Kräften in der Videoanalyse die einzigartige Möglichkeit, dem Sportler seine Defizite plastisch vor Augen zu führen (Abb. 3).

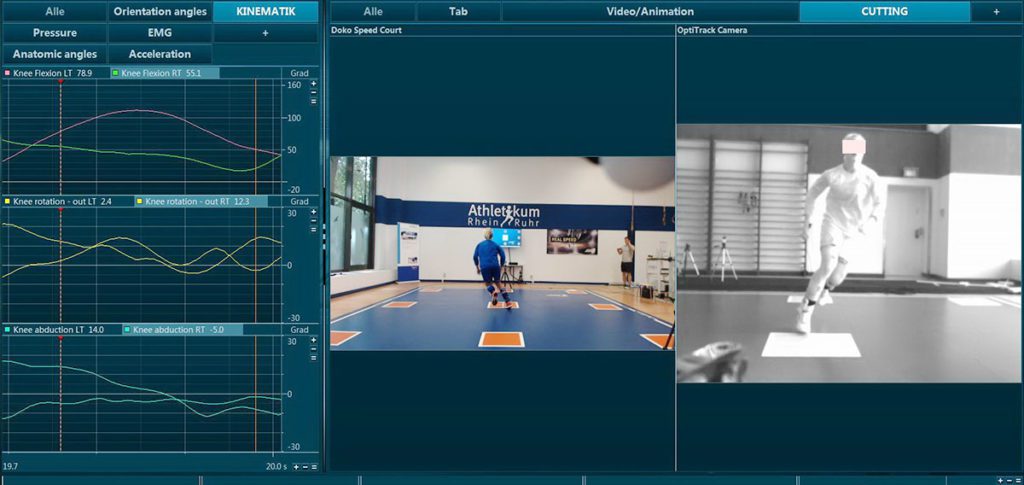

Diese Art des Biofeedback Trainings kann zielgerichtet zur Steuerung des Therapieprozesses und in der Ergebnisdokumentation eingesetzt werden. In Kombination mit der oben genannten Inertialsensorentechnik ist es überdies möglich, den gefürchteten dynamischen Valgus (Knieabduktion) gradgenau zu bestimmen, da dies ein erwiesener Risikofaktor für eine Verletzung bzw. Reverletzung darstellt. Insbesondere die zahlenmäßig überwiegenden Non-Kontakt-Kreuzbandverletzungen folgen typischen Bewegungsmustern mit plötzlichem Richtungswechsel bei gleichzeitiger Verlagerung des Körperschwerpunktes. Derartig komplexe Bewegungsmuster lassen sich über standardisierte Sprungtests nur unzureichend abbilden. Aus diesem Grunde ist bis heute unklar, welche tatsächlichen Rückschlüsse aus einem unauffälligen Sprungtest in Bezug auf das Risiko einer Reverletzung gezogen werden dürfen. Daher versuchen mehrere Arbeitsgruppen zurzeit, durch standardisierte oder dynamische Cutting-Manöver spielfeldnahe Situationen zu simulieren und hier pathologische Bewegungsmuster und die zugrunde liegenden neuromuskulären Ansteuerungsmechanismen zu erkennen. Hier bietet der Speedcourt eine ideale Möglichkeit, um dem Sportler quasi per Zufallsgenerator eine Bewegungsaufgabe zu geben, auf die er sich nicht vorbereiten kann. Ein derartiges sogenanntes dynamisches Cutting-Manöver ist vermutlich die der Spielsituation am nächsten kommende Bewegung und simuliert im Übrigen den häufigsten Verletzungsmechanismus einer Kreuzbandverletzung (Abb. 4). Erste Daten zeigen, dass erhebliche Unterschiede zwischen den Knieabduktionswinkeln im Vergleich mit den Daten aus Sprungtests gemessen werden. Daher führen wir in Duisburg im Athletikum Rhein Ruhr neben den evaluierten Sprungtests zunehmend auch die genannten dynamischen Cutting-Manöver durch, um auch komplexe Bewegungsmuster zu analysieren und hieraus Rückschlüsse auf die Belastbarkeit des Kniegelenkes nach Kreuzbandverletzung zu erzielen und das sportspezifische Training in den späteren Phasen des Return to Competition-Prozesses zielgerichtet steuern zu können.

Fazit

Das BG Klinikum Duisburg mit seinem Athletikum Rhein Ruhr ist deutschlandweit eines von fünf Zentren, das zusammen mit der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft ein Pilotprojekt zur Rückkehr zum Wettkampsport nach Kreuzbandverletzung durchführt. Ziel ist es, eine Testbatterie zu entwickeln, die Rückschlüsse auf das Risiko einer Reverletzung zulässt und tatsächlich eine objektive Einschätzung zur Rückkehr nach Kreuzbandverletzung ermöglicht. Derartig komplexe Bewegungslabore haben schon heute ihre Berechtigung und werden zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Die immensen technischen Möglichkeiten können jedoch nur dann erfolgreich eingesetzt werden, wenn alle Beteiligten vom verletzten Sportler über den Arzt und Trainer bis zum Versicherungsträger die Messdaten und die daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen akzeptieren.

Autoren

ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Er ist Chefarzt der Klinik für Arthroskopische Chirurgie, Sporttraumatologie und Sportmedizin des BG Klinikums Duisburg und AGA Instruktor. Außerdem ist Dr. Schoepp seit 2012 Mannschaftsarzt des MSV Duisburg.